“张队,去小岛巡诊前,可先与大外岛医院敲定对接细节,医院会派医生或护士引路,这样能少走弯路。”

“好的,这个提醒对我们非常重要。”

2025年初冬的一个深夜,聊城市人民医院医生鲁庆阳仍在办公室工作。他的手指在电脑键盘上敲得飞快,屏幕那头是第6批援汤加中国医疗队队长张高峰。

关闭电脑,鲁庆阳打开手机相册,里面是他作为中国第五批援汤加医疗队队长,和汤加同行或患者的一张张合影。翻看这些照片,365天的援汤时光在他脑海中闪回:板房里此起彼伏的呼噜声、义诊时亮到深夜的灯、患者康复后递来的椰子水,还有那个被汤加人喊得格外亲切的名字“Luke”。

从聊城到汤加,跨越上万公里的山海,鲁庆阳以医术为舟、仁心作桥,在南太平洋上写下了一段中国医生的担当故事。

初到汤加:板房里的“家”,风浪中的巡诊路

2024年7月16日,飞机降落在汤加努库阿洛法机场,凉爽的海风裹着海腥味扑来,远处海平面泛着光,路边椰子树歪着脑袋,像在迎接远道而来的客人。鲁庆阳手里攥着队员名单,指节捏得发白——他知道,这365天,肩上扛着汤加人的健康期待。

医疗队的临时驻地是间老旧木结构板房,条件非常简陋:墙皮剥落露出木头,墙角碱痕遍布,一觉醒来枕边经常会冒出虫子。此前,鲁庆阳和队员翻出杀虫剂,对着墙角、床底喷了一遍又一遍,刺鼻的味道好几天才消散。

房间不够用,鲁庆阳就用窗帘在客厅隔出一个小角落,打地铺住了3个月。那些日子,他听着隔壁队员的呼噜声、窗外的海浪声入睡,“反倒踏实,大家在一起能互相照应。我是队长,该让队员住舒服点”。直到10月,医疗队才搬入新驻地。

苦中作乐是医疗队的生活写照。汤加蔬菜昂贵,土豆成了“稀罕物”。一次队员们围坐一起,就着炒土豆片吃葱花饼。鲁庆阳笑着说:“今天这伙食,比吃肉还香。”

抵汤加满一个月,鲁庆阳带队员去克洛瓦伊地区走访贫困家庭。一位脑中风老人住在20多平方米的木屋里,屋里潮湿且气味难闻,老人盖着缝了补丁的被子,家里连张像样的桌子都没有。“当地医院没药,只能看着他遭罪。”老人的儿子红着眼圈,话语里带着哭腔。鲁庆阳蹲下身,小心地给老人量血压、听心跳,手把手教家人喂药:“每天早上一片,记得多喝温水。”临走时,老人家人硬塞来两个带着绒毛的椰子,反复说着“Malo'Aupito”(汤加语“非常感谢”),那是他们能拿出的最好的东西。

2024年10月7日,鲁庆阳(左一)为汤加当地脑中风患者义诊。受访者供图

“得给他们多做点实事。”鲁庆阳跟队员说。从此,每晚7点医疗队驻地便会亮灯——这是他们的义诊时间。背着竹筐的村民、骑电动车赶来的华人、身穿工装的援建工人……驻地小院里每天都排起长队。

这盏“中国灯”照亮了汤加更多地方。汤加是多岛屿国家,主岛外有3个大外岛,大外岛周边又散落着无数小岛,巡诊得按“主岛—大外岛—小岛”三层推进。去大外岛要坐小飞机,最远要飞3小时;到了大外岛,再租电动小渔船去小岛,船程1至2小时。

一次乘船去哈派岛外的小岛,路上突然暴雨倾盆,风浪将人从船这头晃到那头,队员们紧抱钢柱,船上仅有两个破损的救生圈。现在想起来,鲁庆阳还感到后怕。纵然如此,巡诊之路也从未停歇。一年下来,中国医疗队为3000多人看了病、送了药。12户特困家庭的药箱里,鲁庆阳总悄悄塞进从华人超市买的火腿肠和罐头——那是他用自己工资买的,“都是老人能吃的,不算啥”。

鲁庆阳(左二)带队走访慰问当地因病致贫的患者

白衣执甲:做汤加人的“健康靠山”

2025年2月的一天早上,鲁庆阳刚到维奥拉医院,当地医生就急跑过来:“好多患者发烧、关节疼,按感冒治没用!”他赶紧走进诊室,一进门就看到一位年轻姑娘蜷缩在椅子上,脸色发白,细密的皮疹布满皮肤——“不好,是登革热!”

汤加多年未发生过的登革热疫情突然暴发了,当地医生诊疗经验有限,医疗物资也紧缺。鲁庆阳坚持做核酸检测,等结果的几小时里,他坐立不安,一会儿去看患者,一会儿跑到外边打电话。他跟国内专家通了3小时电话,耳朵贴在手机上都烫得发疼。

阻止疫情扩散成了最要紧的事。他邀请山东疾控专家远程培训,给援建工人、华人讲解登革热症状和防蚊细节;协助使馆给汤加卫生部捐赠价值20万潘加的抗疫物资,和队员一起清点,手把手教当地医生如何有效利用物资,“这些物资不能浪费,得用在刀刃上”;最紧急时,有一名20多岁的汤加女孩感染登革热后,又突发急性阑尾炎,血小板骤降到危险值,急需输血。“我是AB型血,抽我的!”鲁庆阳挽起袖子。护士抽血时,他看着血液流进血袋,笑着跟旁边的汤加同事说:“我身体好,多抽点没事。”

鲁庆阳(右一)为汤加一名登革热合并急性阑尾炎患者献血

还有位60岁的汤加大叔,让鲁庆阳印象格外深刻。大叔患有糖尿病,背部长了一个直径10厘米的脓肿,当地医院切开引流后就没再进一步处理,他以为“海水能消毒”,每天去海边洗澡。鲁庆阳在去使馆途中偶遇他,便邀请他到医疗队驻地,为其抽脓引流并配合红外线理疗仪治疗,两个月后脓肿缩小至1厘米。感激不尽的大叔让女儿拍视频发在Facebook上,并配文感谢Luke和中国医疗队。这是当地首次有中国医疗队用中西医结合方式处理此类复杂感染,当地外科医生看到后,专门来驻地请教:“这种方法太神奇了!”

在鲁庆阳心里,“援外”不只是送医送药,更要把技术留在汤加。维奥拉医院是汤加最大的医院,医疗水平却仅相当于国内乡镇医院——病理诊断要把标本寄到新西兰,一来一回得半个月,好多患者因此延误了治疗。他特别着急,向国内申请捐赠病理设备,牵头搭建了南太平洋地区首个远程病理会诊平台。有一次,一名汤加患者要做卵巢组织切片诊断,鲁庆阳通过平台把影像实时传至山东,国内专家的诊断意见很快传回来。当地医生盯着屏幕,忍不住竖起大拇指:“中国医生的水平真高!以后再也不用等半个月了。”

鲁庆阳带教当地医生Dr Patrick和Dr Nane时,格外用心。每天下班后,病理科的灯总会亮很久,他俯身趴在显微镜前,手指轻轻移动玻片:“你们看,这里的异常细胞呈浸润性生长,得加做ER/PR检测。”功夫不负有心人。一天,Dr Patrick拿着复杂病理诊断报告跑到鲁庆阳面前,激动地抱住他:“Luke!我会了!我能像你一样帮患者了!”鲁庆阳拍着他的背,眼睛有点湿润:“我就知道你能行,以后汤加的患者,就靠你们了。”

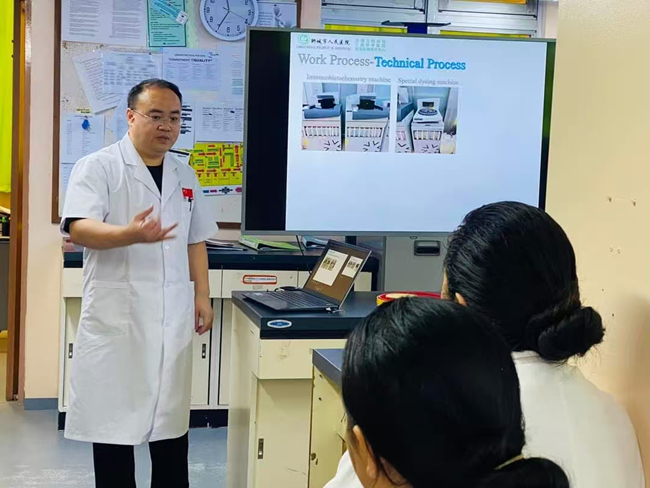

2024年9月14日,鲁庆阳在维奥拉医院检验科为工作人员培训病理技术

那一年,医疗队还创下不少“汤加首例”:张海凤完成首例腹腔镜卵巢肿瘤切除手术,徐学振治好一例多发肌肉肌腱断裂合并掌骨粉碎性骨折的复杂手外伤,唐建德引入新生儿先心超声筛查技术。截至2025年7月,他们在维奥拉医院接诊1100余人次、做了700多台手术,抢救危急重症患者20余人。鲁庆阳的工作笔记上,记满了诊疗记录和患者名字——那是他365天里最珍贵的“成绩单”。

跨越国界:连心桥畔的暖心事

“Luke,求求你,帮帮我弟弟!”2025年6月,汤加卫生大臣安娜·阿卡乌奥拉刚从中国访问回来,就攥着一叠病历找到鲁庆阳,眼眶通红。安娜的弟弟有严重的高血压、糖尿病和心律失常,在澳新治疗多次都没治好。她在中国见识了先进医疗,盼着能让弟弟去中国治病:“汤加治不了,可中国能!”

鲁庆阳接过病历,心里早有主意——他早想推动汤加患者转诊中国的工作了。“中国技术好,费用还比澳新低,既能救你弟弟,也能帮汤加政府节省开支。”他跟安娜说,“你放心,我来协调。”

接下来的日子,鲁庆阳手中的电话几乎没有放下过,他联系中国驻汤加使馆、山东省外事办、齐鲁医院,从转诊流程到医疗保障,每一个细节都要敲定。有一天为了一个手续,他从早上8点忙到晚上10点,打了十几个电话,嗓子都哑了。队员劝他歇会儿,他说:“患者等着呢,歇不得。”

2025年5月30日,齐鲁医院和汤加卫生部签署转诊备忘录;7月17日,鲁庆阳带着8名汤加心血管患者登上飞往中国的飞机,其中就有安娜的弟弟和女儿。

在齐鲁医院,患者们获得精准治疗:有的患者成功做了冠脉搭桥手术,有的患者得知无需装支架喜极而泣,安娜弟弟的病情也得到了显著改善。“中国医生救了我!”他们由衷感慨道。鲁庆阳心里暖暖的:这条“跨国救命”路,没白走。

推动中医在汤加落地,是鲁庆阳的另一个心愿。起初汤加卫生部不认可中医,觉得“推拿、针灸不管用”,鲁庆阳借山东友好城市大会契机,邀请安娜去山东省中医院体验推拿。有严重失眠的安娜当晚就睡了个安稳觉。回到汤加后,安娜逢人就夸中医“神奇”。

有了安娜的支持,鲁庆阳开始带队员在巡诊时教村民打八段锦。海边空地上,村民跟着他抬手、弯腰,动作虽不标准,却学得认真。一位老人笑着说:“跟着Luke动一动,浑身都舒服。”

2025年5月23日,鲁庆阳(左二)在埃瓦岛教当地民众练习八段锦

鲁庆阳还记挂着一户贫困祖孙。5岁小女孩的妈妈因宫颈癌去世,祖母身患乳腺癌。鲁庆阳第一次去小女孩家里时,她正发着高烧,没钱买退烧药,缩在祖母怀里发抖,脸蛋烧得通红。鲁庆阳拿出自带的感冒药,用温水浸湿毛巾,教祖母给小女孩物理降温。后来他们又去了几趟:8月底送药,10月送去牛奶和饼干,春节前把使馆捐赠的粉色书包、彩色铅笔转赠给孩子。鲁庆阳回国后,小女孩的祖母发来视频,小女孩亲切地跟他打招呼:“Luke叔叔,你一定要再来看我们呀!”

鲁庆阳在汤加为当地查体者测指脉氧

这些小事,汤加人都记在心里。鲁庆阳在夜市买水果时,曾接受过他义诊的岛民立刻打招呼,从竹筐里拿出两个最大的芒果硬塞给他:“Luke,不要钱,给你吃!”他离开汤加已经数月,至今仍有当地华人华侨和汤加人与他保持联系,经常通过微信视频聊天。

薪火相传:永不熄灭的“中国灯”

2025年7月,鲁庆阳要回国了。凌晨三点的汤加机场,很多当地华人、维奥拉医院同事、汤加民众来为他送行,有人抱着他哭,有人送手工艺品。一名医院同事拉着他的手说:“Luke,你们是永不熄灭的灯,汤加人不会忘了你们。”鲁庆阳也红了眼眶:“我们走了,下一批医疗队会来,中汤的情分不会断。”

援外的日子里,团队的互相扶持也是他心里的暖光。有一位队员刚到汤加一个多月,父亲突然去世,他却因路途遥远回不了国,就躲在房间里偷偷哭。鲁庆阳没多说,把热好的饭菜端到他门口,又请队里的山东省疾控中心精神科专家陪他聊天进行疏导。还有位队员的母亲确诊了恶性肿瘤,恰巧鲁庆阳培训时母亲也刚做完了肺癌手术,两个人彼此安慰、相互鼓励:“会好的,咱们先把这边的事做好。”

鲁庆阳(中)带领中国援汤加医疗队开创瓦瓦乌岛巡诊先例

回国后,队员们还在群里分享生活:烟台的队员邀大家去看海,潍坊的队员寄来亲手做的风筝,“虽然散在各地,却像一家人”。

2025年9月,国家卫健委在天津举办援外医疗骨干培训班,鲁庆阳作为优秀代表分享经验。他没讲大道理,只说自己的经历:“到了汤加,别嫌条件差,把患者当家人,用心去治。”台下的医生围着他问:“Luke老师,去汤加要带什么药?”“跟当地医生沟通有技巧吗?”他一一解答,最后嘱咐:“你们是中国医生的代表,要把医术和仁心带过去。”

现在,他还常跟汤加的朋友联系:Dr Patrick定期发送病理案例向其请教,卫生部工作人员分享医疗新动态,使馆工作人员说第6批医疗队还在用他定的“7点义诊时间”,驻地的灯每晚都亮着。

有一天晚上,鲁庆阳跟张高峰队长连线,屏幕里汤加夜空的星星特别亮。“Health Center的义诊很顺利,村民都来了。”张高峰说。鲁庆阳笑着点头,手指在屏幕上轻轻点了点——就像当初在汤加,他轻轻拍着患者的肩膀那样。

“365天不算长,却够我记一辈子。”鲁庆阳常说。他记得汤加卫生部的人说“中汤友谊像硬币,永远不褪色”,而他知道,这友谊里,有中国医生的坚守,有汤加民众的信任,更有一代代人薪火相传的温暖——像南太平洋的阳光,永远明亮,永远温暖。

(张承斌)