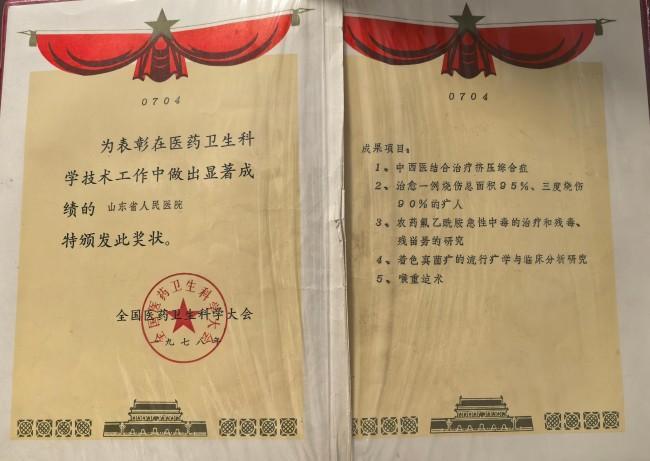

2025年,是山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)皮肤科建科百年。百年间,科室关于着色霉菌病(后称“着色芽生菌病”)的研究成果先后荣获全国医药卫生科学大会奖、卫生部科技成果二等奖、3次山东省科技进步二等奖、1次山东省科技进步三等奖;并在2018年宣布:在山东章丘地区流行了几百年顽固难治的慢性感染性疾病“着色芽生菌病”已被消灭。

近半个世纪以来,作为百年皮肤科的重要建设者和发展见证者,万俊增亲身参与并推动了着色芽生菌病的研究与治疗,也见证了几代皮肤人兢兢业业攻克顽疾的那段光辉岁月。

“此病就在家门口流行,我们不管谁管?”

郭子英,山东省立医院皮肤科的重要奠基人和开拓者。1947年,他从上海国防医学院(现在的解放军海军大学)北上来到济南,开始主持皮肤科工作。

“郭教授几乎是白手起家,先应临床工作急需,建立皮肤科外用药的配方和制剂达103种。”万俊增介绍,解放初期,郭子英教授积极响应党中央的号召,作为山东省重要的组织领导者之一,身先士卒,亲自深入防病治病的第一线,在梅毒、麻风、头癣、银屑病等疾病的防治上做出了重大贡献,推动了全省皮肤科的建设与发展。

1969年,郭子英教授带头组织成立了山东省银屑病(牛皮癣)协作研究组,历经1年多,共计普查了15万多人口。这是当时国内外对银屑病最大人群的普查。针对调查结果,郭子英教授提出了有效防治方案。

上世纪70年代,在日常接诊过程中,郭子英教授注意到山东章丘地区长期流行着一种顽固难治、晚期致残或癌变的疑难疾病——着色霉菌病(后改称“着色芽生菌病”)。国内外对此病都棘手不前,万俊增介绍,看着患者饱受疾病折磨,郭子英教授痛心不已,毅然表示:“此病就在我们家门口章丘地区流行,我们不管谁管?”

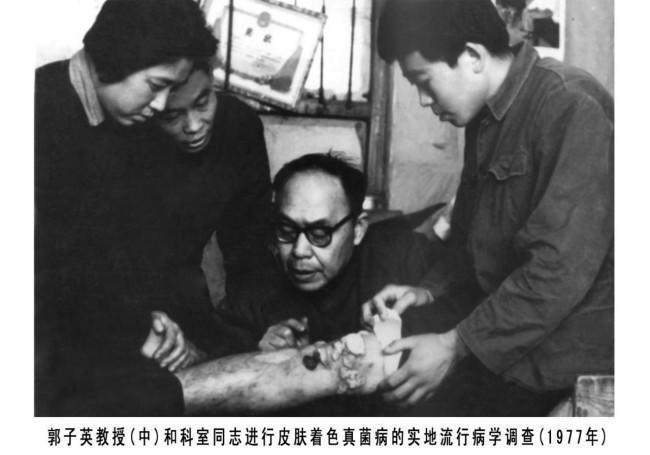

要攻克着色芽生菌病,必须先走进流行区进行调查研究。基于这一认识,1975年起,郭子英教授亲自带领年轻医生王承顾等深入章丘地区,走村、穿巷、入户,边调查边探索治疗方案。一年间,跑遍了整个章丘所有村庄、街巷,获得了大量的流行病学、临床学资料和100多株供深入研究的着色真菌。基于大量的调查研究,1977年,郭子英在《皮肤病防治研究通讯》(后更名为《临床皮肤科杂志》)上连续发表《山东章丘县着色真菌病流行病学调查报告》《166例着色真菌病临床分析》和《着色真菌病的治疗》三篇论文。1978年,其研究成果“皮肤着色霉菌病流行病学与临床分析”获全国医药卫生科学大会奖。

初战告捷,但郭子英清醒地意识到“要做的事情还多着呢。”为推进深入研究,他采取“送出去、招进来”的办法,积极培育专业人才,壮大着色霉菌病的研究团队。

一方面,派遣青年医生戴文丽去上海华山医院进修真菌病学,安排王振国、王承顾分别去南京中国医学科学院皮肤病研究所、上海华山医院进修学习皮肤组织病理学。在此基础上,科室相继建立了真菌实验室、病理诊断室两个亚学科。

另一方面,恰逢研究生招生制度恢复,郭子英招收了万俊增、李春阳两名研究生,并围绕着色芽生菌病的科研需求,安排、指导二人承担相应课题的研究。其中,万俊增的课题是“患者污染环境的实验研究”,李春阳则负责“患者免疫功能的测定”。由此,科室对着色芽生菌病发起了“科研持久战”,进入了更深入、更系统的新阶段。

“认真、严格地做研究,才能找到事物的客观规律”

生活中关怀备至,工作上郭子英却始终保持严谨、严格的态度。1978年,是万俊增进入山东省立医院的第一年。在“患者污染环境的实验研究”课题实施前,郭子英特意把他叫到了办公室,一再嘱咐:“做科研,就是认真地去探索,去认识不知道的事物,不要怕失败。只有认真、严格地做研究,才能找到事物发展的客观规律。”

1979年3月的一个下雨天,万俊增骑自行车到章丘绣惠镇采样。由于雨天道路泥泞,回到章丘人民医院招待所时,天色已晚。“刚到招待所,服务员就急切地告诉我,郭教授见我一直不回来,十分着急,去外面等我了。”万俊增回忆,他来不及换下淋湿的衣服,赶紧按照服务员的引导跑出去寻找老师。远远地,就看到郭子英正在一家小酒店的门楼下焦急地来回踱步。

“一见面,郭教授急忙握着我的手,喊着:‘小万,快快快,我给你准备的红糖姜辣汤,进屋先喝一碗,多喝点暖暖身子防感冒’。”一碗热汤、一句关怀,在几十年后,依然温暖着万俊增的记忆。

着色霉菌病相关课题实施过程中,1978年,为建树科学观点、锻造学术队伍,郭子英教授倡导并主编了130多万字的大型皮肤科参考书——《实用皮肤病学》。期间,他亲自制定编写大纲,组织省内多家单位的皮肤科骨干力量成立编委会,并亲自承担编写比较困难的章节。初稿成形后,他认真审改,对不合格的内容全部划掉,亲笔重写。那段时间,郭子英教授经常在一个狭小的隔断间一坐就是大半天。

“初稿审完后,郭教授站起身来,伸了个懒腰,面带喜悦的自言自语道:‘终于审完了!’过后又在叹息:‘遗憾啊,遗憾!这本书最大的遗憾是没有一张彩色插图。’”万俊增介绍,由于编书、科室建设、科研、指导研究生等多项重担集于一身,长期寝不遑安,食不暇饱,呕心沥血,郭子英教授积劳成疾,于1980年初突发心肌梗死,不幸逝世。然而这位学科奠基人留下的精神火种,却持续照亮着后辈前行的道路。

在郭子英教授的悉心指导下,万俊增和李春阳分别完成了《皮肤着色霉菌病患者的脓痂污染环境的实验研究》和《82例皮肤着色霉菌病患者免疫功能的测定》两个重要课题,其论文均在《中华皮肤科杂志》上发表。郭教授突然去世后,万俊增又在中国医学科学院北京协和医科大学皮肤病研究所第二任导师吴绍熙教授的指导下,完成了《着色霉菌的耐热试验研究》(发表于中华皮肤科杂志),进一步深化了对该病原菌特性的认识。以上5项研究成果于1982年3月,以《着色霉菌病综合防治研究》为题,在时任科主任戴文丽教授的组织领导下和山东省立医院、山东省卫生厅领导的大力支持下,邀请全国著名皮肤科专家李洪迥教授(北京协和医院)、医学真菌学界的著名专家秦启贤教授(上海华山医院)等9位全国著名专家组成鉴定委员会,以《着色霉菌病综合防治研究》为题做了鉴定。同年,该项目荣获卫生部科技成果二等奖、山东省科技进步二等奖。至此,山东省立医院皮肤科成为国内外研究着色芽生菌病的权威单位。

1986年,戴文丽、王振国关于《着色霉菌病的治疗和病理学研究》获得山东省科学技术进步二等奖。

1991年,万俊增完成的《着色真菌的实验研究》,获得山东省科学技术进步二等奖。

2007年,万俊增等完成的《外源性着色真菌的调查及其致病性的研究》,获得山东省科学技术进步三等奖。

期间,基于相关研究成果,万俊增挖掘中医宝库,创建了“醋大黄热敷治疗着色芽生菌病”的新方法。用此法治疗着色芽生菌病,获得了满意疗效,有效率达100%。“如能坚持规范治疗,治愈率高达100%。这一方法既有效,又安全、省钱、患者依从性非常好,治愈了几十例病人。”万俊增笑道,“我认为这是目前治疗此病的最佳选择。”

2018年,张莉团队开展“山东章丘地区着色芽生菌病40年后再研究”,课题完成了1016591名居民的调查,确认山东章丘地区着色芽生菌患病率为零。

至此,山东省立医院皮肤科向世人宣布:在山东章丘地区流行了几百年顽固难治的慢性感染性疾病《着色芽生菌病》已被消灭。也深情地告慰泉下郭子英教授的亡灵:您防治着色芽生菌病的夙愿实现了。

秉承先师遗志,续写皮肤病学华章

1989年麦收时节,临沂市郯城、临沭、兰陵县的农民发生瘙痒性皮肤病,痛苦难忍。回忆起先师郭子英教授防治稻田皮炎的经历,万俊增认为“‘防治麦收皮炎’是我辈责无旁贷的事。”为此,他主动承担起山东省科委研究麦收皮炎的课题。

万俊增回忆,1965年,山东省在济宁等地区引进了水稻,稻农深受稻田皮炎的困扰。彼时,郭子英教授深感防治稻田皮炎是皮肤科医生责无旁贷的紧急任务,他立即组织皮肤科、职业病科、山东省防疫站组成稻田皮炎防治组,奔赴山东济宁地区。期间,他亲自带头深入稻田,与稻农同吃同住同劳动。经过深入调查研究,终于摸清规律,找到了水蛭和瓶螺毛毕吸虫是稻田皮炎的发病原因,制定了防治措施,解除了稻农的痛苦。

正是受郭子英教授“不入虎穴焉得虎子”精神的启发,万俊增在医院和省卫生厅科教处的大力支持下,与当地林得宝主任医师密切合作,利用业余时间奔波于济南与临沂之间。经过连续两个麦收季的调查研究,他推翻了以往学术界“麦锈菌”致病的结论,证实病原实为麦穗上的禾谷镰刀菌及其所产生的T2毒素。相关研究成果的两篇论文在《中华皮肤科杂志》同期发表,1994年获得山东省科学技术进步奖二等奖。

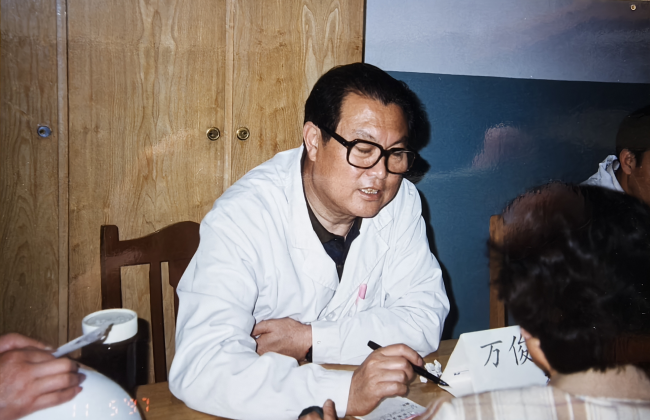

时光匆匆,多年过去,耄耋之年的万俊增依然坚持在临床一线,秉承先师遗志,不断探索创新,为学科发展贡献着自己的智慧和力量。“党和人民把我培养成才,还给了我很多荣誉和奖励,1992年政府批准我终身享受国务院政府特殊津贴、1997年选拔为山东省科学技术拔尖人才、2017年医院批准我为知名皮肤科专家。尽管我已进入耄耋之年,但总觉得应该把毕生精力奉献给热爱的岗位,报答党和政府对我的培养。”万俊增说道。于他而言,临床实践中积累的资料,是自己成长和育人的无价宝。

“作为一名医生,时刻不能忘记积累临床资料的重要性;不能像‘黑瞎子掰苞米,掰一棒扔一棒’。”万俊增介绍,皮肤病是一门以皮疹形态特征为诊断基础的科学,而皮疹症形态又呈多形性,千姿百态,积累典型、疑难少见病例的照片显得特别重要。为此,30多年前,他就开始学摄影、写典型病例摘要、收集典型病理切片。在家庭、老师、同事、朋友的大力支持下,30多年来,万俊增积累了2万多幅彩色图片。为了保存好这些交卷和照片,他的书房夏季天天开空调,冬季从来不开暖气。

“这是我一生中最珍贵的财富。”万俊增说,在他看来,“荒废了这笔资料是犯罪。”于是,他决心把这些资料编写成彩色图谱出版,一方面可以弥补郭子英教授主编《实用皮肤病学》时缺少彩色图谱的遗憾,又可以实现自己收集这些资料的真正价值。

很快,在时任科主任张莉教授的大力支持下,万俊增组织19位省立医院皮肤科骨干,组成“实用皮肤病性病图谱”编委会,决意要“写出我们的临床经验,写出我们科室的特色,写出当代最前沿的水平”。

因30年前的照片都是以胶片作为记录介质,必须重新扫描转成数码图片,数码图像的设计也尽不一致,其像素、尺码很多都低于120kb或超大,不符合出版社要求。初稿写出后,文字要一字一句的审,图片要一幅一幅的用Photoshop处理,这是个艰苦的大工程。万俊增耐下心来,除了门诊外,所有的时间都是坐在电脑桌前打字、修图,经常一坐就是几小时。

经过连续几年的反复修改,万俊增几易其稿,终于精选出2250幅图片,写成80多万字的《实用皮肤病性病图谱》,于2021年7月在人民卫生出版社出版。2022年出版社又发行了《实用皮肤病性病图谱》电子版。

我国著名医学真菌学领域的领航者和开拓者之一、德高望重的皮肤科大师90岁高龄的吴绍熙教授为本书写序,并指出:“这本书突出了对着色芽生菌病的研究成果,全面展示了同一疾病在不同个体、不同病期、不同部位的形态特点,为皮肤病性病的诊断和治疗提供了直观、准确的参考,是一本对皮肤病性病学科发展有一定贡献、有实用价值的好书,适用范围广,是全科医师的案头书、也是皮肤科专业医师的参考书”。

转眼百年,“以救死扶伤为己任,以敬畏生命为信条”。多年前,郭子英教授留下的这句格言,恰如永不熄灭的灯火,照亮着山东省立医院皮肤科的发展道路。

(口述:万俊增;整理:马俊伟)