5床呼吸骤停、7床腹腔严重感染、8床消化道出血、9床突发腹痛……

紧急ECMO(体外膜肺氧合)治疗、积极抗感染、多学科会诊、夜间紧急手术……

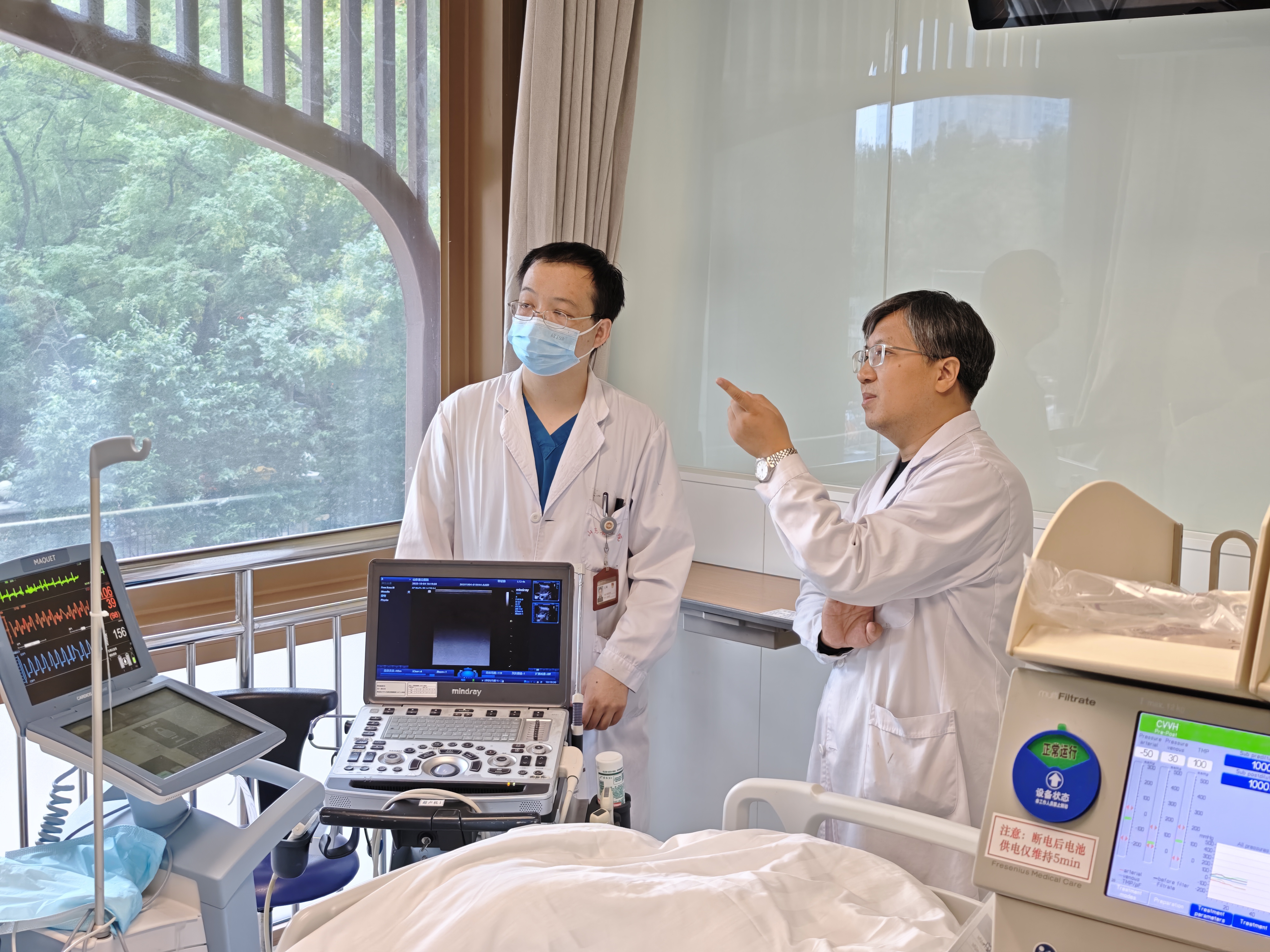

国庆假期,山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)重症医学科中心院区二病区内,医护人员依然忙碌不已。这群坚守在离“死神”最近的地方的“白衣天使”,在监护仪的警报与呼吸机的节律间疾步穿梭,用精准的研判和果敢的处置,在方寸病房内打响了一场场没有硝烟的生命保卫战。

分秒必争,把握瞬息之间

在ICU,时间以秒计算,病情以毫升变化。在这里,任何一丝风吹草动,都可能是一场生死博弈的号角。每张病床前的提示板上,都详细记录着患者的状况与每一次突发抢救的轨迹。

10月1日夜间,大部分患者已经安然入睡,监护仪的“滴滴”声清晰可闻。突然,这难得的平静被骤然打破,重症医学科二病区一位72岁老年患者突发腹痛,病情急转直下。紧急诊断后,医疗团队迅速为患者行腹腔探查。

“探查结果比预想的更为严重。”二病区主任、主任医师张继承介绍,老人两段肠管坏死,引发严重腹腔感染,并出现了弥散性血管内凝血(DIC)和多器官损伤。没有丝毫犹豫,医疗团队迅速展开救治。很快,坏死的肠段被精准切除,健康的肠道被重新吻合,粘连的肠段被松解开,患者的死亡威胁暂时解除。

但“战斗”并未就此结束。术后,极高的感染指标和多器官损伤,意味着患者依然在悬崖边徘徊。重症医学科医护团队不敢有丝毫松懈,在精准的液体管理、强效的抗感染治疗和持续的生命支持,以及24小时轮流守候下,老人的病情终于趋向稳定。

“在重症医学科,类似的突发状况随时都可能发生。”张继承介绍,为全力守护生命健康,长假期间,重症医学科二病区10位医生、41名护理人员实行两班倒、轮流值班。“一般来说,一位护士负责两张病床;病情较严重的患者,则由专人负责。”

不在医院值班的日子,重症医学科的医护人员也不敢享受假期。“一般都是在家听班,一旦有突发情况,随叫随到。”张继承介绍,在家里,医生们也可以通过远程监护平台和“医院在线”等线上平台实现远程查房、远程查看患者的实时心电、血压、氧合数据,甚至微量泵的给药情况。“屏幕之上,亦是战场。”

精诚协作,托举生命之重

这两天,护士李叶、刘璐雪和徐萃萃等轮流守护在5床患者的病床前,详细记录着每一次用药情况、每一次病情变化。

“患者病情十分复杂。”张继承介绍,此前,患者在外地行肠穿孔手术后,因刀口感染、腹痛、腹胀被紧急送往省立医院治疗。开腹探查发现肠道结节,病理证实为一种罕见淋巴瘤。术后患者又接连出现急性心梗、心源性肺水肿、呼吸衰竭、消化道出血……

复杂的病情背后,是多学科的接力坚守。“当下,我们正积极组织多学科会诊,努力在迷雾中为患者寻一条生路。”张继承说道。

这样的协作贯穿于ICU的每一天。76岁的患者因股骨颈骨折入院治疗,术后被转入重症医学科中心院区二病区。监护过程中,患者心跳、呼吸骤停。经诊断系突发心梗。随后,医疗团队紧急为其实施ECMO治疗。经过一段时间的治疗后,患者心脏功能有所恢复。“前两天,我们已经成功将ECMO撤机,换上了创伤更小的体外球囊反搏(IABP)辅助循环。”张继承介绍。从ECMO到IABP,不仅是治疗方案的降级,更是团队携手将患者从死亡深渊一步步拉回生命轨道的有力见证。

7床患者为严重的主动脉夹层破裂术后,合并多器官功能衰竭、消化道出血、腹腔感染。入院一月有余,患者曾经两次出现心跳、呼吸骤停,好在每次都得到了及时、有效的救治。后面一次是因为严重消化道出血引起的心跳骤停,重症团队立即组织抢救,抢救同时,血管外科、普外科紧急为患者实施手术,术中发现肠道缺血坏死,严重应激性溃疡出血。好在,经积极救治,目前,患者各项生命指标趋于平稳。

“可以说,每一次病情的好转,背后都是无数双手的托举,无数双眼睛的凝视,和无数个专业判断的凝结。”张继承说道。

无论是朝阳升起,还是夜幕降临,无影灯从不会熄灭。在重症医学科,假期不过是又一个需要全力以赴的日常——因为这里,生死之间,分秒必争。(马俊伟)