作为出使西域第一人,张骞不光开辟了丝绸之路,还给中国人带回许多好吃的。比如,石榴和石榴种子。

2144年前,长安城无人知道“石榴”是个什么物件。

但大家笃信,只要张骞从外面带回来的,都是“宝”。

流光五月,试种在帝都上林苑的十粒石榴籽长成树,“剪碎红绡却做团”的火红花簇艳压三千花卉,也在丞相匡衡心里点亮福荫桑梓的念头。

昔日凿壁偷光的少年已是白发老翁。

罢官回乡之际,匡衡将石榴从皇家禁苑带到自己的家乡东海郡承县(今枣庄市驿城区)进行栽培。

枣庄自此开启长达2000多年的石榴种植历史,并在日复一日中托举起中国人的“石榴自由”。

01

山东唯一以水果命名的城市

坐落在黄淮冲积平原上的枣庄,是山东唯一以水果命名的城市。

枣庄有枣在阴平,文峰山南麓现存1.2万亩生态古枣园。

阴平长红枣红皮赤心、干鲜易存,顺着京杭大运河,“行贩江湖数千里,山居之民皆仰食焉。”

翻开中国古代文献,高频出现的水果并非现代人熟悉的桃李杏。老百姓最为倚重的,是糖分高、能量足、易于储存、能撑过冬天的——枣。

在老祖宗眼里,它就像是“保命碳水”,是粮食、蔬菜的替代品。

相较之下,石榴在其原产地伊朗古安息国,被视为“天国果实”。在约公元前10世纪的所罗门王时期已有石榴园记载,神话中更将其与神祗关联。

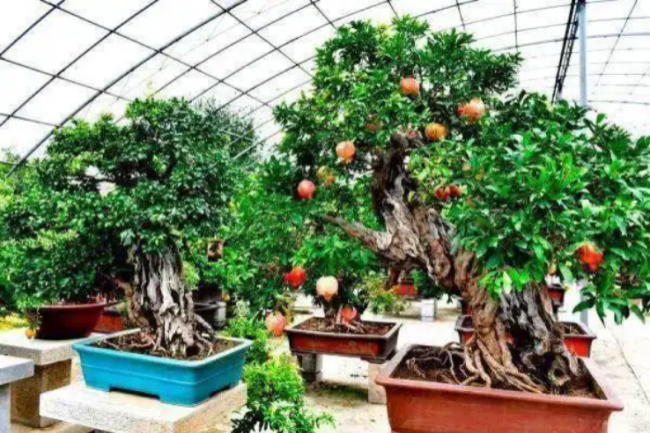

石榴籽生命力强盛,无论庭院、盆栽,几乎随种随活。

园丁对此喜闻乐见。然而只有真正的老饕知道,品种和产区显著影响石榴的口感。

扎根枣庄峄城后,石榴一边努力“汉化”,一边维持种苗的纯正血统,杜绝良莠混杂。

枣庄义不容辞当起了“石榴族谱守护者”。

实施全国石榴领域首个地理标志地方标准,用法治力量精准界定“黄金生命线”——将核心产区锚定于北纬34°35′—34°51′、东经117°22′—117°49′之间这片独特的风土宝地。

对土壤pH值(6.5—7.1)、有机质含量(≥1.6%)等微环境提出严苛要求。

将大青皮甜、大红袍等43个珍贵传统品种的独特基因特征悉数纳入分子标记数据库,每一株种苗的纯正血统认证度达到98%以上。

核心产区12万亩石榴园中,地理标志保护品种种植面积占比已突破80%,成为绝对主力。

过去,石榴籽粒小、种仁硬、易裂果等问题是当地石榴种植户的心头病。一场秋雨能让果农损失三成收入。

历经10年科研攻关,枣庄成功选育出“秋艳”。其籽粒大如玛瑙,甜度超18度,最难的是极抗裂果,顺利通过国家审核,成为国内首个国审石榴良种。

2021年,峄城区500余颗石榴种搭乘神舟十二号载人飞船进入太空,在空间站容留90天之久,首次实现太空诱变育种尝试。

如今,这批特殊的“太空旅客”已成功返回地面并培育成健壮的幼苗,是枣庄是石榴研究院精心守护的石榴“中国芯”。

为了掌握选育好品种的“源头活水”,枣庄石榴科研团队的足迹遍布全国石榴产区。

新疆沙漠干旱地区的优质石榴、云南崎岖山区的野生石榴、安徽农家院落的龙游石榴等稀有品种,与来自海内外的523份石榴种质一起,进入国内唯一的国家级石榴种质资源库,成为不可复制的“基因密码”,让更多新品种、新技术落地生根。

枣庄石榴声名大噪,品牌价值随之飙升,权威评估已跃升至32亿元,石榴鲜果及深加工产品出口订单同比激增40%。

沿着新时代“丝绸之路”,枣庄石榴种苗和技术合作网络覆盖哈萨克斯坦、伊朗等18个国家,石榴原产地被成功“偷家”。

作为国内七大石榴主产地之一,枣庄石榴种植面积如今已达到12万亩。

过去靠天吃饭、凭经验摸索的日子结束了,当下每一步种植都有章可循、有标可依。

02

石榴基础,石榴经济就不基础

石榴是为数不多的“南北通吃”型水果。

关注三餐四季之余,石榴仍旧是“千滋百味的开端”,进可当餐桌上的主角,退可做佐餐配角,既是维生素来源,又能快速刺激多巴胺分泌。

在满足人们口腹之欲外,石榴被塑造成象征身份、财富与生活方式的社交货币。

由一种水果衍生出多样经济,听上去就很不简单。

“三白冰糖籽”名闻遐迩,其花似雪,皮似玉,籽如冰,口感甘甜如冰糖。

“大青皮”单果重量可达800克,特大果重1580克,其花瓣繁复重叠,拆开来数一下,一朵花有50多瓣!

如此美妙的石榴,除了当成水果论斤卖,还能做什么?

1986年,它进京参加全国林产品展览并被誉为“齐鲁一绝”;

1996年,峄城区被国家农业部命名为“中国石榴之乡”;

2001年,“中华冠世榴园”被上海吉尼斯大世界总部命名为“吉尼斯大世界之最”。峄城石榴获得有机食品认证,成功入选“奥运会推荐果品”。

在王老吉健康产业(山东)有限公司的无菌车间,每小时5000公斤鲜果通过26道工序,被加工成石榴汁、石榴酒、石榴参饮等多种产品。

与广药集团合作研发的红参石榴汁,在韩国市场的售价折合人民币80元/瓶,年出口额超过5000万元。

石榴皮提取单宁用于化妆品生产,石榴籽榨油每吨售价高达40万元,石榴叶制成降压茶包,石榴树根变成售价上万元的非遗根雕艺术品,盆景产业年产值达6亿元。

在枣庄峄城,石榴由果实变成十大类百余种深加工产品,扛起42.2亿元的总产值。

每年5月、6月,枣庄掩映在火红石榴花里;9月、10月,累累硕果点缀在大街小巷和每个触目可及之处。

游客纷至沓来。“宠粉”势在必行。

枣庄在核心种植区冠世榴园开设12条观光路线和22处网红打卡地,为游客提供吃喝玩乐一条龙服务。

赏完花,等摘果,一杯石榴汁,一张石榴煎饼,成了去年180万游客的共同记忆。

夕阳西下,满载石榴的冷链车驶向枣庄港,那里停泊着开往东南亚的货轮。

两千余年时光奔涌,石榴在枣庄完成了从祛魅到赋魅的过程。

03

造“神”剧本,别有洞天

在枣庄,千余亩明清古石榴树和2万余棵百岁以上古树,形成集中连片的石榴古树群,是生态遗产,更是“活的历史”。

一山分四季,十里不同天。得天独厚并不意味着高枕无忧。

好在石榴自带充足的“情绪价值”。

南北朝时,梁元帝在《乌栖曲》中有“芙蓉为带石榴裙”的填词,“石榴裙”的典故就是这么来的。

唐朝时盛行在婚礼上赠石榴的礼仪,寓意“多生贵子,多籽多福”。

传说中,五月石榴花的花神,是唐代赐福镇宅圣君钟馗,民间流行的钟馗画像,耳边大多插着一朵艳红的石榴花。

在明代的插花理论中,石榴花往往被列为花主之一,称为花盟主,周围用栀子、蜀葵、孩儿菊、石竹、紫薇等陪衬,这些花则被称为花客卿或花使令,可见古人对石榴的推崇。

如今,“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,像石榴籽那样紧紧抱在一起。”

枣庄及时抓住了石榴“文化+产业”中独有的情感连接:

将石榴文化变成体验,供游客们古树采摘,学习非遗技艺;

将石榴文化变成“符号”,是“多子多福”的寓意,是对“好品山东”的信任;

将石榴文化变成“壁垒”,其独特的历史与技艺,难以复制;

将石榴文化变成“信念”,历经千年生根发芽,逐渐成为中华文化的重要符号,相伴我们踏上“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的时代征程。

露华秋浓,石榴似火。枣庄的魅力如同石榴一样,藏在风土和时令里。

至于滋味嘛,只属于当下那一刻的体验。(陈鸣飞)