夏末秋初的济南,泉城广场上游人如织,护城河上的南门桥依然静卧无声。这座桥北端矗立着济南城墙的南门城楼,87年前,它曾见证了一场惊心动魄的战斗。1938年8月13日拂晓,共产党领导的游击队与抗日义勇军如尖刀般刺入被日军占领的济南城。

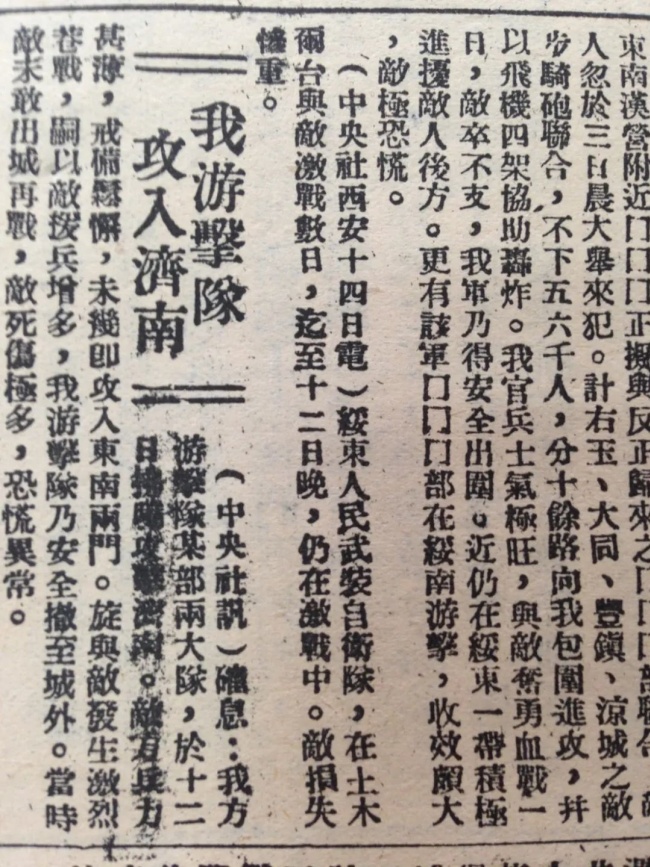

《新华日报》1938年8月15日的相关报道

全民抗战的济南壮歌

1938年1月,抗日爱国志士孟昭进在邹平麻姑堂村树起“中国民众抗日义勇军”的大旗。仅五个月,这支队伍便壮大至万余人,成为当时山东最大的地方抗日武装力量。当孟昭进在蒙阴县龙亨镇的军事会议上提出反攻济南的设想时,国共双方代表共同给予了支持。

于是,在1938年8月13日的黎明,5000余义勇军与八路军山东抗日游击队第三支队的一个营协同作战,兵分两路突入济南城。

战斗中,义勇军得到了广大济南市民的大力支援,他们给前线士兵送去食物,并帮着救护伤员。还有的人家把门板、桌、椅等抬到大街上设置障碍,以阻止日军快速行动。东起青龙桥,西至普利门,街道上的火海映照着军民并肩作战的身影。

激战三昼夜后,这支主要由民众组成的队伍歼灭日伪军千余人,瘫痪了胶济铁路。当部队在暴雨中安全撤离时,济南城头上,鲜血早已铸就了“全民抗战”的鲜明印记。

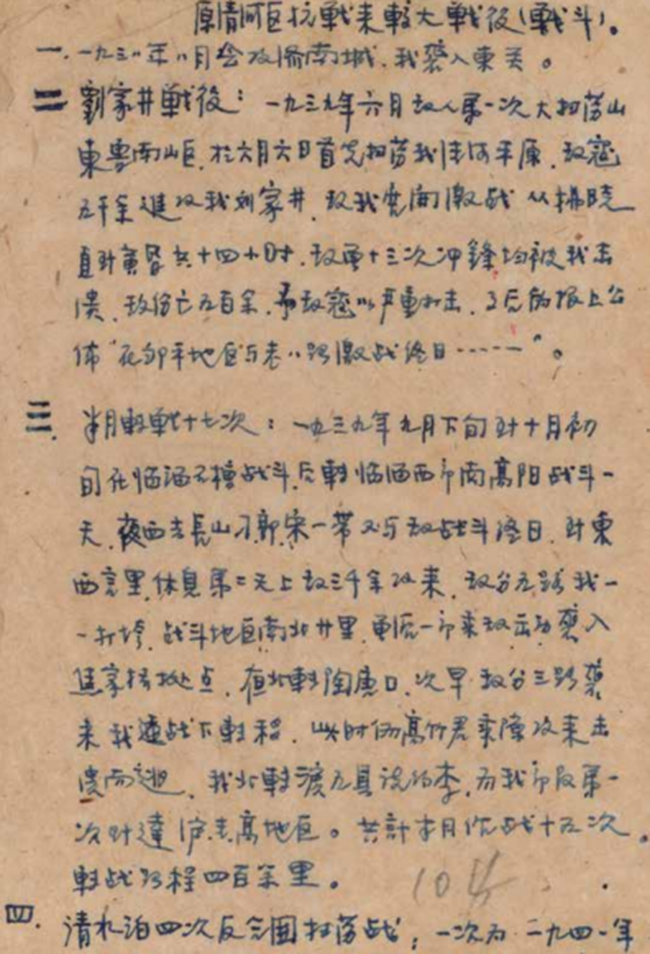

《原清河区抗战来较大战役报告》

血染山河的英雄图谱

1942年底,济南章丘日军监狱的刑讯室里,冬夜的寒风穿透窗棂。章丘县财粮科副科长郭传文被捕后,面对汉奸的劝降,一口唾沫啐在对方脸上:“闭上你的臭嘴,别像狗似的在这乱叫!”皮鞭如雨落下,他昏死又醒来,最终选择绝食抗争,四十一岁的生命在饥饿中走向终点,至死未透露党的半点机密。

大明湖畔的辛公馆里,曾有位名唤辛树荷的才女。济南沦陷前夜,她毅然将名字改为“辛锐”,告别画纸上的花鸟,随父兄奔赴沂蒙山区抗日根据地,成为八路军山东纵队的一员。“我要把自己变成一把锐利的尖刀,刺向鬼子的心脏!”

1941年冬,为安全掩护同志们撤退,怀孕的辛锐在大青山突围战中双腿被机枪打断,藏身于山洞中与敌人抗争了十六个日夜,从此落下残疾。

12月17日,日军包围了伤员转移队伍。形势危急,为了不拖累战友,她从担架上滚落,拉响了最后一颗手榴弹,爆炸声响彻山谷。23岁的她与腹中胎儿,在最后一刻与日寇同归于尽。牺牲六天后,丈夫陈明的遗体在战场被发现,这位山东省战工会副主任,已先一步血洒大青山。

辛锐(左)和丈夫(右)陈明合影

永不褪色的城市记忆

每年5月3日,凄厉的防空警报都会在济南上空响起。在趵突泉畔的五三纪念园,各界代表肃立默哀,向1928年被日军屠杀的同胞献上素菊白绢。今年清明,五三惨案遗址前,讲解员的声音依然穿透细雨,向人们讲述着那段悲壮的过去。历史在这里从未被尘封,而是化为永恒的精神地标。

科技让红色记忆焕发新生。今年7月7日,网上山东抗日战争纪念馆新馆在元宇宙空间开启大门。轻触屏幕,AI数字人“莞莞”带着观众穿越时空,360度观察抗日军民自制的土枪;点唱红歌,智能系统即时给出趣味评分;在“烈士笑脸墙”前,AI修复的数百张面容从历史中温暖呈现。当经典红歌《跟着共产党走》在虚实交融的演绎中响起,历史与现代便在这一刻交响。

在章丘辛锐中学的教室里,刘希云老师创作的柳子戏《辛锐》正在传唱。她带着学生去大青山寻找辛锐牺牲的山洞,连五岁的小孙女也能讲出“辛锐姑姑”的故事。而在大明湖畔,“老济南记忆馆”的青年志愿者们也在向游客讲述着:“这里曾有位姑娘叫辛树荷,有座洋楼见证过满门忠烈……”

八十年后的泉城广场,护城河水温柔地倒映着流光溢彩的都市霓虹。历史并未走远,它以更鲜活的方式融入这座城市的血脉。从全民抗战的烽火硝烟中走来,济南从未忘却来时的路。这份铭记,是对英烈忠魂最深切的告慰,是对民族精神最坚定的守护,更是面向未来砥砺前行的不竭动力。(冯是越)