丁付年的腰永远弯了。1944年,瘦弱的少年加入八路军115师第四团,被分配到后勤战地医院。物资匮乏到连担架都是奢望,转移伤员全靠看护员用血肉之躯硬扛。“伤员在,你在;你在,伤员在。”这道死命令从此成为了丁付年的“思想钢印”。

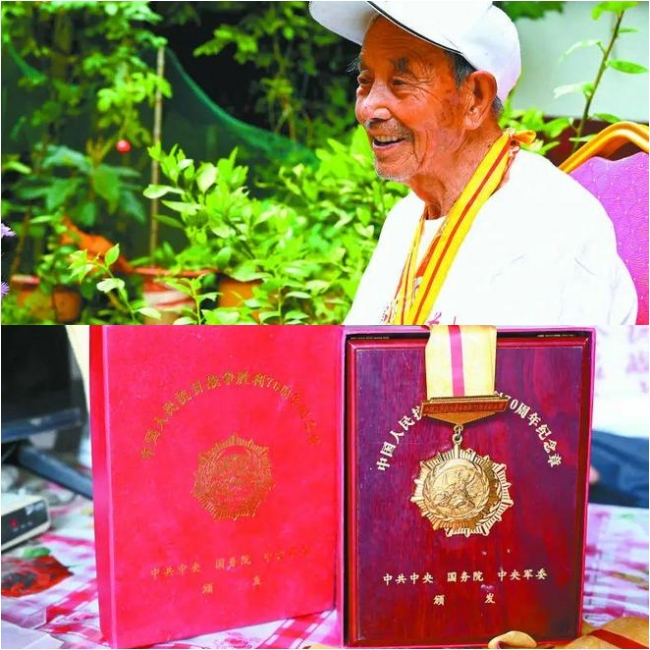

山东临沭农家小院,99岁的丁付年精神健朗,忆述着那段烽火岁月。这位“老四团”战士,在后期保障岗位上一干就是六七年。为避开敌人的严密侦查,他翻山越岭,常常弯腰潜行,甚至匍匐穿越封锁线,每一次转移都是与死神擦肩。经年累月,战争的残酷过早地压弯了他的身躯,留下永不磨灭的印记。然而,革命战士的钢铁脊梁,在丁付年身上始终挺拔不屈。

丁付年和他的勋章

少年脊梁,担起生命的重负

在齐鲁大地上,无数像丁付年一样的少年早早扛起了保家卫国的重任。滨州市博兴县城东街道顾家村,97岁的抗战老兵张来儒精神矍铄。17岁时他经历了人生中最惊险的时刻:全排被日军包围,他受命送信求援。

张来儒

“我接到任务,脱下军装、摘下帽子,换上老乡的粗布衣裳,把信件紧紧揣进怀里,豁出命冲了出去。”途中遭遇日军巡逻队,一个汉奸朝他招手:“来这儿!”生死关头,另一个汉奸的话意外救了他:“吓得小孩光哭,还叫他干啥,小孩快走!”

“我只能拼命往前跑。”六七里的生死路上,张来儒最终成功送达求救信,全排得救。战后总结会上,这个17岁少年受到全营表扬。战争年代,三个月新兵变老兵,无数少年就这样在战火中淬炼成钢,稚嫩的肩膀硬生生担起了家国存亡的重任。

青春战歌,23岁的永恒丰碑

“战斗英雄任常伦,他是黄县孙胡庄的人,十九岁参加了八路军,打仗赛猛虎,冲锋在头阵……”这首胶东著名的抗日歌曲,纪念着一位永远年轻的英雄。

1921年,任常伦出生在山东烟台黄县孙胡庄一个贫苦家庭,在1940年8月加入八路军时,部队武器紧缺,班长只给了他一把大刀。战斗一打响,他就冲到最前面,用大刀砍死多名敌人。此后每次战斗,他都冲锋在前。左胳膊受伤时,他说“这点伤算得了什么”;腿上受伤,包扎好又立即返回战场。

参军四年,任常伦参加战斗120多场,缴获的武器足够装备一个排。1944年8月,他出席山东军区战斗英雄代表大会,获得了“一等战斗英雄”称号。

会后日军对牙山根据地进行“扫荡”,部队首长考虑他多次负伤,让他休息。任常伦斩钉截铁地说:“不让我打仗,我受不了,我不能眼睁睁看着鬼子横行霸道!”

1944年11月17日,在长沙堡战斗中,任常伦带领九班战士连续打退敌人五次疯狂反扑。当手榴弹用尽、子弹打光时,他高喊:“同志们,我们没有子弹有刺刀,人在阵地在!”任常伦带头跃出战壕与敌人白刃战,接连刺死四名敌人后负伤。

傍晚时分,就在敌人再次反扑时,任常伦不幸中弹。他留下最后嘱托:“别管我,守住阵地要紧,守住阵地就是胜利!”这位23岁的战斗英雄永远倒在了他誓死守卫的高地上。

血染青山,抗大学员的生死阻击

巍峨的大青山矗立在山东蒙山东麓,海拔686.2米,是费县、沂南、蒙阴三县交界的最高峰。1941年深秋,这座青山见证了山东抗战史上最惨烈悲壮的一幕——大青山突围战。

费县大青山突围纪念馆烈士名录

1941年11月,侵华日军中国派遣军总司令畑俊六坐镇临沂,调集五万余人分11路向沂蒙根据地发动“铁壁合围大扫荡”。11月30日凌晨,日军独立混成第10旅团完成合围,将山东分局、山东省战时工作推行委员会、115师后方机关及抗大一分校等近6000人困于大青山地区。

大青山突围战斗路线图

“机枪手倒下后,邱则民队长浑身是血地抱起机枪扫射,子弹打光就用石块砸,最后抱着打坏的机枪跳下悬崖!”在大青山胜利突围纪念馆,讲解员李聪的讲述让参观者无不动容。二中队队长邱则民率领四十多名学员死守658高地,用大队唯一一挺捷克式机枪阻挡日军主力汇合。当阵地上只剩他一人时,这位年轻的指挥官砸毁武器,纵身跃入了深渊。

不远处的356高地上,另一场悲壮的战斗正在发生。指导员程克带领的十八名学员激战终日,粒米未进。退守至李行沟村西院落时,他们弹药用尽,用石块和断枪继续战斗。面对日军的刺刀,程克突然抱住最近的敌人,一口咬掉其耳朵。当夕阳染红山峦,十八勇士全部倒在血泊中。

大青山烈士陵园程克、邱则民烈士墓

在西南方向,训练部副部长阎捷三带领警卫连冲击敌阵。河滩上,四路纵队的战士迎着机枪火力前赴后继。“前面的倒下,后面的踩着战友血迹继续冲锋!”这条用年轻生命开辟的通道,最终让数千名机关人员成功突围。抗大一分校200多名年轻的生命永远留在了大青山,最终用血肉之躯换取了山东党政军机关转危为安的空前胜利。

民心所向,永不熄灭的星火

在齐鲁大地的抗战史诗中,普通百姓们同样挺起了民族脊梁。

济南市长清区大峰山抗日根据地南黄崖村的槐抱椿树下,百姓们为部队筹粮筹款、掩护伤员、传递情报。这棵古树从此成为了当地军民鱼水情的象征,见证着军民生死与共的岁月。1940年冬天,游击队员刘振武重伤被困于南黄崖村,村民杨大娘当众认他作亲儿,以智慧和勇气躲过了日军搜查。

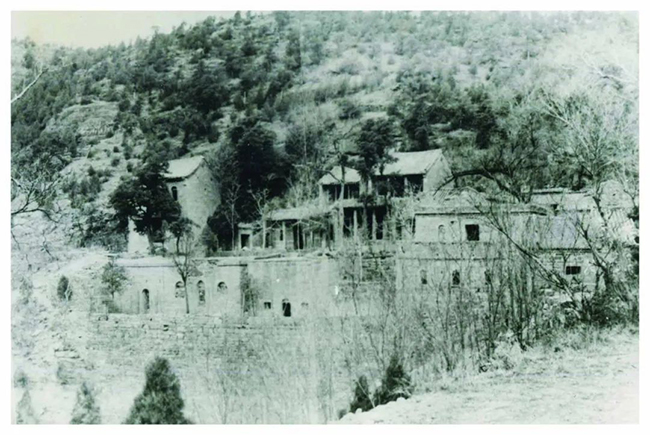

大峰山革命根据地遗址

如今,这份血浓于水的情谊,在新时代依然薪火相传。26岁的讲解员穆宝宇大学毕业后返乡,成为大峰山现场教学基地的讲解员。他不仅讲述历史,还走访革命后代,梳理党史脉络,甚至向村民学习方言,只为让参观者真正走进那段历史。

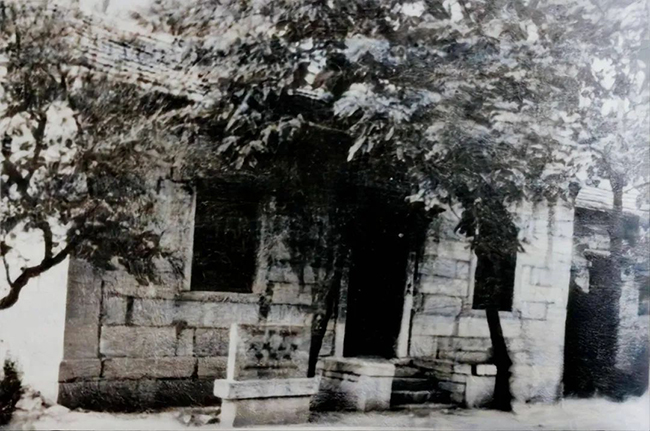

中共长清县委和大峰山独立营办公旧址

在淄博周村,志愿者们编排的《耀南与母亲》正在上演,一句“娘,我去打鬼子了”总是让观众落泪。这些由当地志愿者演出的红色剧目,已在山东巡演近五年,他们正用富有时代气息的方式传承着那些红色记忆。

“英烈故事承载着革命先辈们的热血与奋斗,是我们宝贵的精神财富。”临朐县龙岗小学教师周展说。通过英烈故事进校园等活动,孩子们明白了今天的幸福生活是如何来之不易。

八十年光阴流转,大青山胜利突围纪念碑巍然矗立,《任常伦之歌》仍在传唱,杨大娘认干儿的故事依然鲜活。它们不仅是历史的回响,更是融入齐鲁儿女血脉的精神密码。这生生不息的血性与担当,早已化作新时代奋进的力量,在齐鲁大地上,继续书写着属于这片热土的壮丽篇章。那如山的脊梁,从未弯曲;那热血的星火,永远闪亮。(冯是越)