4月28日上午,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京举行。全国共有2426人受到表彰,包括1670名全国劳动模范和756名全国先进工作者。其中,潍坊市共有8人受到表彰。

在生动精彩的逐梦之路上,每一位劳动者都是主角。无论是新中国成立初期的筚路蓝缕,还是新时代的创新发展,在潍坊这片发展热土上,劳模精神从未缺席。

01

潍坊的发展史,亦是劳模的奋斗史。

“咱潍坊啥都好,但想取得跨越式发展,还是得进一步增强科技创新能力和技术革新能力。”这是1959年被中共中央、国务院授予“先进生产者”称号的杨福俊曾说过的一句话。

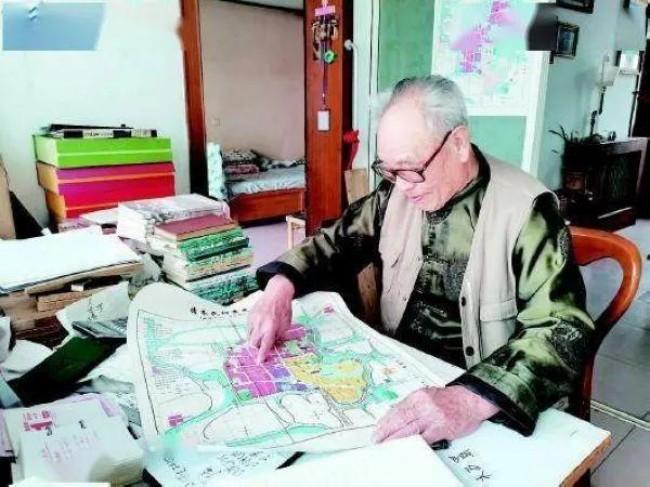

为了推动潍坊实现跨越式发展,他醉心机械改造,手指被机器轧断,用布一绑继续干活;带领技术团队创造出120多项技术革新项目;29岁成为全国劳模,受到了毛主席等党和国家领导人的亲切接见……1985年离休以后,杨福俊依然没有闲下来。他潜心科研,发明了“带电作业电力工具”“棘轮带电作业剥皮器”“棘轮带电作业剥皮器”等。如今,这些发明早已转化为现实生产力,极大带动了生产效益的提升。

杨福俊老人用一生的奋斗史诠释着“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神。

在潍坊的发展史上,这样的劳模何止一位。

在煤矿工作期间,在井下一线的28年加班干了600多个工作日,相当于多干了3年多;一次井下作业,不慎受伤,头部缝了9针,但医生刚走,他就偷偷拔下吊瓶,准备返回岗位。被医护人员阻拦时,只有小学文化的他说出了这样一句话:“这点儿小伤算什么?国家的生产任务要紧!”他是“煤矿铁人”刘祥瞳。

当盐工的23年里,为国家扫盐460吨,价值达4.5万元;30多年间援助70多人……他是“铁人式好盐工”刘怀盛。

任职期间,使一个濒临倒闭的县属小企业发展成效益好、后劲足的大型股份制企业。1987年—1994年的8年时间,企业固定资产由不足560万元增加到1.46亿元。1994年实现利税3205万元,经济效益连续6年居山东省同行业首位,列全国造纸及纸制品业最佳经济效益企业第4位,他是全国劳动模范陈永兴……

当然,还有在盐碱地上开垦出“中国蔬菜之乡”的农业劳模;还有手握量具30年如一日打磨出0.01毫米进度的大国工匠……他们用布满老茧的手、用滚烫的血和泪传承着劳模精神,建设着更好潍坊,创造着幸福生活,续写着发展传奇。

02

今日之潍坊,离不开每一位劳动者的汗水浇筑与智慧凝结。

步入高质量发展的新时代,潍坊呈现出农业基础扎实、工业实力雄厚、科教优势突出,各行各业发展突飞猛进的发展态势。这背后,离不开无数劳动者以匠心守初心、用实干铸辉煌的奋斗身影。

用20载光阴串联起晨曦与夜幕,以方向盘为笔、车辙为墨,在10米车厢内书写着不凡篇章的郭严平,繁忙的工作之余,她为孤老病残送温暖活动,助福利院儿童顺利融入家庭,却独独忘了给儿子的“下次带你去旅游”的承诺。

从业34年,周建章先后开发增压器三壳模具6200多套,升级工装模具3800多套,解决重大技术难题85项,28项专利成果得到转化,创造效益3600余万元,开展线上线下宣讲20余次,覆盖职工近5万人次;带徒300多人,培训职工560余人800多课时,培养高技能人才68人……从一名初中生成长为高技能人才,他说“最主要的事不服输”。

出生于1989年的诸城小伙王浩名,带领团队攻克发动机后处理烧蚀等质量难题,完成70余项技术攻关,优化设计及零部件改进超700项,推动产品质量提升48%,降本2000余万元……

当然还有40载如一日钻研大棚技术的王乐义、带领潍柴人突破“禁运令”的谭旭光;还有手握方向盘送老百姓回家的公交司机、三尺讲台上播撒火种的人民教师;还有躬耕田垄将“潍坊蔬菜”输送到世界各地的农人、从生产线上精益求精的工匠……

每一位劳动者都怀揣梦想,将个人奋斗史融入城市发展的洪流中。他们的每一滴汗水、每一份耕耘,无形中凝聚起了这座城市蓬勃向上的生命力。

如果你问他们:“为什么劳动”?

得到的答案一定是:为了万家灯火,为了星辰大海,为了更好潍坊!

03

“更好潍坊”,期待更多奋斗者。

2024年,潍坊GDP首次突破8000亿元大关,成为山东省下一个跻身万亿俱乐部的“头号种子选手”。这是潍坊的硬实力,也是940万劳动者用智慧与汗水浇灌的发展图景。

当晨光沿白浪河畔漫过杨家埠年画博物馆的飞檐、掠过中央商务区238米高的超塔顶端,潍坊将再次踏上追梦之旅。

“潍”有奋斗者,“坊”展新宏图。在“更好潍坊”的建设征程上,期待更多劳动者、奋斗者,共铸新辉煌,共建更好明天。(马俊伟)