“谢谢,谢谢,感谢,感谢……”从张秀华嘴里说的最多的就是“感谢”。这个63岁的老太太,穿着二十多年前的外套,还有老伴特地为她参加活动买的裙子,脚上锃亮的皮鞋也开了胶,干净利落,小小的一个人,眼睛总是笑盈盈的。

2012年5月1日劳动节,张秀华从中电建核电公司正式退休。前一天,她加入了齐鲁志愿者团队,也正式把自己的后半生交给了公益。

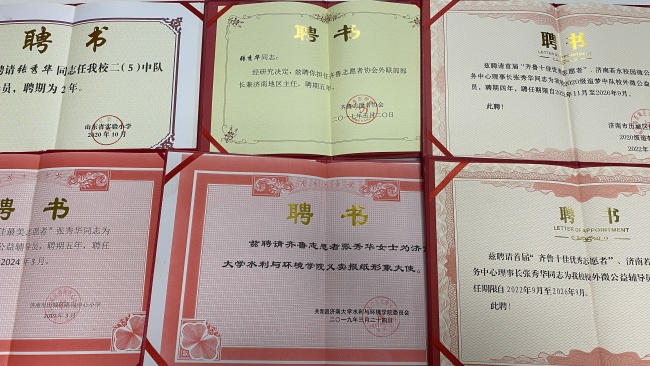

截至现在,张秀华获得的大大小小的荣誉证书、锦旗和聘书多到在办公室里摆不过来。如果要追溯她到底是从什么时候开始做好事的,恐怕要从儿时说起了。“我父母一直喜欢帮助别人。”张秀华说,“上学的时候,父亲就常会邀请生活不方便的同事到家里吃住,母亲也会为经济困难的同学做饭,遇到拾荒者,家里吃什么就给什么……”都不是什么大事,但这样的点点滴滴,让张秀华生活在了一个虽不富裕却充满爱与欢乐的家庭里。

在父母的影响下,张秀华也留意着身边力所能及的小事。有时间就给大家的自行车打气;捡到别人钱包一定要完璧归赵;街上碰到陌生人借100块钱,当即就掏给对方……她不知道,公益的花种从此开始,将洒遍她的人生之路。

(张秀华在办公室)

几十年前,张秀华一位亲人的孩子面临升学,可无奈家里经济实在拮据。母亲不在,两个孩子等着吃饭,父亲又因是残疾人收入来源不多,生活难以为继。张秀华看在眼里,主动和丈夫商量,决定全力资助,说什么也不能让孩子吃没文化的苦。后来孩子考上大学,又逢父亲病重,面临休学的困境。张秀华为了让孩子安心读书,果断和丈夫承担起照顾亲人的责任,同时继续资助孩子上学。

“有我一口吃的,就有你一口吃的。”就这样,张秀华和丈夫的小家庭像一堵坚定又结实的后盾,帮着孩子一路从初中到大学再到研究生,直至结婚。如今,这位亲人的孩子已经拥有了一个幸福美满的家庭,受张秀华的影响也加入了公益事业。

这段经历让张秀华看到了教育对困难儿童的重要性。她意识到,还有许多孩子因生活困难面临失学风险。工作期间,单位里组织“希望工程”捐款,听说300块钱就能帮助一个孩子从一年级上到五年级,她毫不犹豫地捐出去了,那时她每月工资才50元。后来她也曾连续把6个月工资捐给需要帮助的孩子。

仿佛是命运的巧合,就在张秀华退休之际,2012年3月5日,共青团山东省委与《齐鲁晚报》共同发起成立了齐鲁志愿者公益服务平台。在报纸上看到这则消息后,张秀华第一时间报名参加。于是,2012年5月1日,是张秀华职业生涯的结束也是公益事业的开端。她正式成为了一名齐鲁志愿者。

只要志愿团队有活动,她总是最积极的一个。在2013年的“新年新衣”活动中,张秀华连续值了二十多天班整理爱心物资,自己还捐了5000多元,用于购买寄往沂蒙老区和甘肃困难儿童的衣物。

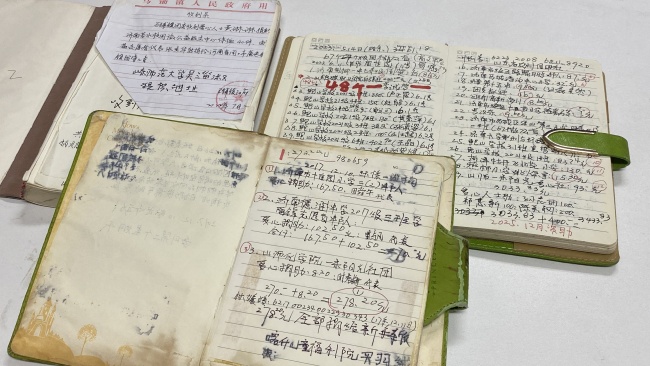

团队资金不足时,张秀华就每个星期组织大学生志愿者去街头义卖报纸,收入全部通过山东省慈善总会捐赠给需要帮助的人。规模最大的一次,来自各所学校共800多名大学生一起卖了一万多元。一张张零钱,张秀华从中午12点一直数到下午6点。就这样,报纸一卖就卖了五年多。

(张秀华的记账本)

无论是烈日炎炎,还是寒风凛冽,她从未缺席过任何一次活动。在她的动员和感染下,越来越多人投入到志愿服务中。“我们从最开始几个人,慢慢地到几十人,再到几百人。”张秀华说,“后来报纸义卖活动做的越来越好,团队也很信任我,就把组织各种活动的责任交给我了,还给我发了一个聘书。”截至 2024年 11月,齐鲁志愿者团队注册志愿者已达3万人,累计开展近4000场活动。

2017年,为了更好地帮助困难学生在校学习,张秀华和伙伴们开始筹建济南若水校园微公益服务中心。筹建期间,婆婆去世,老伴病危,孩子在国外没法回来,为了让孩子能见到父亲最后一面,张秀华只能给丈夫吃着昂贵的进口药维持生命,交完医药费后家里已经负债,可遗憾的是老伴还是走了……

张秀华遇到了人生中最大的难关。即便这样,手里攥着爱心人士捐赠的善款,她一分没动,如数交给了被捐助的孩子。“当时我谁也没说,别人都不知道。”张秀华哽咽了。那些日子,她硬是自己一个人熬了过来。截至目前,大家一起帮助的困难学生已达200多名。

回到故事的开始,为什么一个帮助了如此多人的人,反而一直在表达感谢?“因为公益不是我一个人做的,是大家的。没有那些爱心人士、爱心企业的帮助,公益是做不起来的。”张秀华说,“我在外面跑,也有很多好心人帮助我,非常感动。”在广场卖报纸时,管理人员不会阻拦都很支持;实在没钱交的公益组织注册费,也是爱心企业提供的;看望困难孩子的路上,也有好心人提供热水……

(张秀华的一部分聘书)

从青葱岁月的小姑娘到现在一直念念叨叨的老太太,张秀华做了很多好事。她可以为了多省几块钱,一天只吃一碗泡面;可以为了省点住宿费,拿个枕头睡在汽车里……没有“底线”的事情做了好多,但她也有自己的坚持:不允许学生占用学习时间做公益,发现有人谋私利下次绝不来往,募集来的善款每一笔都记得清清楚楚……她很小,却一直在念叨和孩子们的故事,说不完,讲不完。

善款是一分一毛攒的,孩子是一个一个帮的,后来助残的农产品也是一份一份卖的。她做的事很小,小到没有多少人会看见;小到在中国有无数个像她这样的人,没有那么多钱可以盖教学楼,没有那么大的力量可以号召所有人,但她没觉得自己傻,没觉得自己苦,也没觉得自己累,她只记得父母给同学下的面条,记得家人朋友的支持,也记得自己还是一名共产党员。(文/冯是越 摄制/弭宝升)