7月份以来,王东和同事们常常顶着近40度的高温穿梭在河道旁、绿化带附近。“这段时间重点监测白纹伊蚊,也就是俗称的黑花蚊子。”王东介绍:“这种蚊子很厉害,不仅能隔着衣服叮咬,还是登革热的主要传播媒介。”

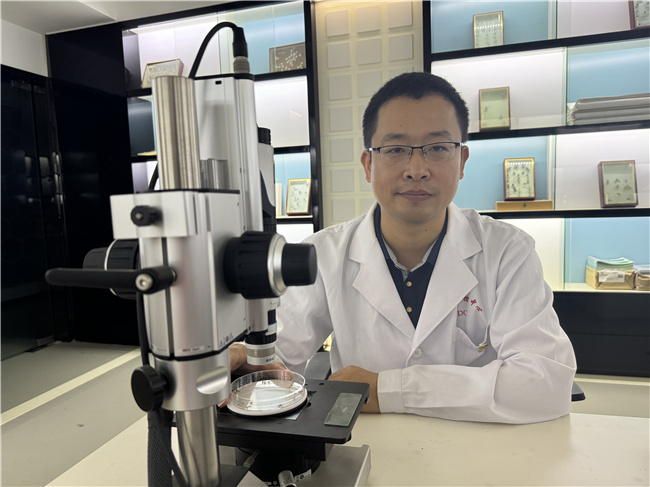

除了蚊子,身为济南市疾病预防控制中心病媒生物防制所所长,王东常年要跟蜱虫、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物打交道。因为要常态化监测各类病媒生物,王东成了羊圈、垃圾场、臭水沟等地方的“常客”,也因此,他被孩子嫌弃“身上有味道”。尽管如此,他不改初心,坚守岗位13年,走遍了泉城的大街小巷,用一腔热情、一身技能筑牢了公共卫生“防护墙”。

立足岗位,564个监测点织密公共卫生防护网

2011年博士毕业后,王东如愿成为济南市疾病预防控制中心病媒生物防制所的一员。

入职以来,蚊蝇鼠蟑等众人眼里的“四害”却成了每天围绕在王东身边的“观测物”。“做好防制工作,首先要摸清‘敌情’。”王东介绍,为了全面掌握全市各类病媒生物的情况,10多年来,他与同事们走遍了济南的每一条街道,对每条街道的病媒生物如数家珍。

“不同的病媒生物生长环境不同,比如说,蜱虫常出现在羊圈、草地、林地,苍蝇多在垃圾场等环境脏乱的地方,蚊子则容易在积水多的地方聚集。”王东说道。也正因如此,哪里脏去哪里、哪里乱翻哪里,成了王东和同事们的工作“日常”;哪里蚊子最多,哪里能抓到老鼠,王东的大脑里也早早形成了一张“立体地图”。

终于,在前辈们的引领下,在同事们的支持下,王东等人与区县疾控部门联合在全市范围内设立了288个蚊虫监测点、96个蝇类监测点、144个蟑螂监测点、36个鼠类监测点,架起了济南市病媒生物生态学监测和抗药性监测网络。“固定监测点不同时段的监测数据更有可比性。”王东说道。

建起了监测点,病媒生物防制工作才刚刚开启了“万里长征第一步”。监测点每年可提供上万个数据供王东所在的病媒生物防制所研究分析。通过对这些数据的分析,可以及时发现问题,及时提出科学的防控依据,从而有效杜绝病媒生物性传染病的暴发与流行。

此外,由于生活习性等特征不同,不同病媒生物的监测周期也有所差别。比如,老鼠和蟑螂全年都很活跃,需要常态监测;到了夏季,则是蚊子的高发期。为了有针对性地灭蚊,切断登革热的传播途径,每年7-8月份,王东都会带队在全市范围内对白纹伊蚊进行着重调查、分析,并结合调查数据在重点区域进行现场灭蚊,守护人民群众的健康。

“最早的时候,孩子不理解这份工作,觉得‘不体面’。现在孩子已经能在我面前侃侃而谈蚊子是怎么传播疾病的,还能跟着我清垃圾、翻积水,不再抵触那个与蚊蝇鼠蟑打交道的爸爸。”王东说:“我觉得这恰是一代又一代人的赓续前行,很欣慰。”

对口帮扶,用“济南所能”精准支援“湘西所需”

“对口扶、精准帮、踏实带”“‘造血’与‘输血’并举”,是王东在对口帮扶湘西土家族苗族自治州时的工作写照。2018年10月,作为单位第二批帮扶队员,王东奔赴湘西土家族苗族自治州,开展对口帮扶工作。帮扶期间,从精准识别“湘西所需”到精准发力“济南所能”,王东做了大量实践。

初到湘西州,因为不适应当地的饮食、气候,王东的“肠胃常常‘闹革命’”。但当地相对薄弱的病媒生物防制工作基础,让他顾不上身体的不适,一头扎进了帮扶工作中。

期间,当地一所乡镇幼儿园突发手足口疫情。接到报告后,王东与其他同事立即驱车赶往现场。当时,恰逢连绵小雨,王东一行颠簸了3个多小时、拐了200多个弯,才走完了30多公里的湿滑山路,到达现场。顾不上车马劳顿,一行人立即着手开展疫情调查,并指导相关工作人员全面消毒。待所有工作全部完成,再次冒雨回到居住地时,已然到了深夜时分。

在湘西州的3个月,类似的疫情处置任务还有不少。除了做好这些工作之外,王东还把工作的重心放在了提升当地病媒生物防制水平上。“帮扶工作既要扶贫又要扶智,要用‘济南知识’补足当地短板。”王东说,帮扶工作的意义不在于一时“止渴”,而是要让当地人民群众长久受益。

为此,王东利用空闲时间,翻阅了湘西州历年的工作总结,发现该州有着丰富的病媒生物种类,人民群众面临着登革热、出血热等疾病的威胁。然而,当地病媒生物工作却几近空白,专业人员亟需提升理论知识与技能。

鉴于此,王东结合济南市病媒生物防制工作的相关经验,用丰富的“济南知识”为当地“量身定制”了一份阶梯式的提升方案,内容涵盖课堂理论、模拟演练、现场防控等,创新性地将国家标准融入到当地工作中。

此外,为了进一步增强当地疾控人员的防控技能,王东还牵头举办了当地首次登革热防控演练,有效提升了辖区8个县市的专业水平和防控能力,给湘西州留下了一支带不走的专业队伍。

以研促工,从科研到科普守护公共健康生活

蜱是传播疾病最多的媒介生物之一,可以传播发热伴血小板减少综合征、森林脑炎、莱姆病等10余种疾病。为了进一步明确蜱虫聚集分布的影响因素,补充蜱虫短距离扩散机制的空白,从而进一步划定风险区域,提出科学、有效的局部灭蜱措施,2020年,王东着手研究“家养宿主动物对长角血蜱分布和扩散的影响因素”。

期间,王东带领工作人员多次来往于位于济南章丘、平阴、南部山区等地的山区、林地、草地,并深入农户的羊圈、牛圈内,捕捉各类寄生蜱和游离蜱。“蜱虫捉回来,还要带到实验室里做进一步研究分析。”王东介绍,项目开展期间,加班加点是常有的事。

“以工带研、以研促工。科研工作与常规工作相互融合,对于推动疾控事业高质量发展、维护公共健康意义重大。”王东说道。自参加工作以来,王东先后参研课题10项,发表论文60余篇。期间,他所主持的实验室获批济南市医学重点实验室—媒介生物学实验室,病媒生物专业获批山东省公共卫生重点专科建设。

近两年,鉴于蟑螂的危害以及当前灭蟑药剂的发展明显滞后于“绿色”防控新理念,王东又撰写了可行性报告,开始研究“白僵菌纳米载药系统的建立及对蟑螂的防治效果”。“本项目的顺利开展有望在媒介生物防治领域建立一种以纳米载体介导的新型杀虫剂减施技术,加快微生物杀虫剂在卫生防疫领域的应用,进一步补充媒介生物可持续控制技术体系,营造绿色、可持续的人居生态环境。”王东介绍。

“让群众学会‘防病’,做好健康的第一责任人,这也是疾控人的一项重要工作。”王东说道,因此,科研之余,王东又把目光转移到特色宣教上。多年来,他积极通过参加电视节目普及防控知识、深入社区工地宣教、设计制作防控短视频在新媒体平台推广等方式,面向社会各界广泛宣讲防控手段、措施。

2021年,媒介生物科普展馆获批山东省健康教育基地,展馆借助“声、光、电”,以群众更加喜闻乐见的形式进行科普宣传。“我很乐意以宣讲员的身份,在科普馆内、在社区里、在工地上,甚至在农户的羊圈牛圈旁,向公众宣讲防控知识。”王东说道。

“作为一名从事疾控工作的共产党员,我的初心和使命是什么?”夜深人静时,王东常常会思索这个问题。如今,他已然找到了问题的答案。那就是:立足岗位默默奉献、精准帮扶倾囊相授、守护健康义不容辞。

“归根结底,是守着一颗为人民服务的初心,担着一项保人民健康的使命。”这句话,王东说到也做到了。

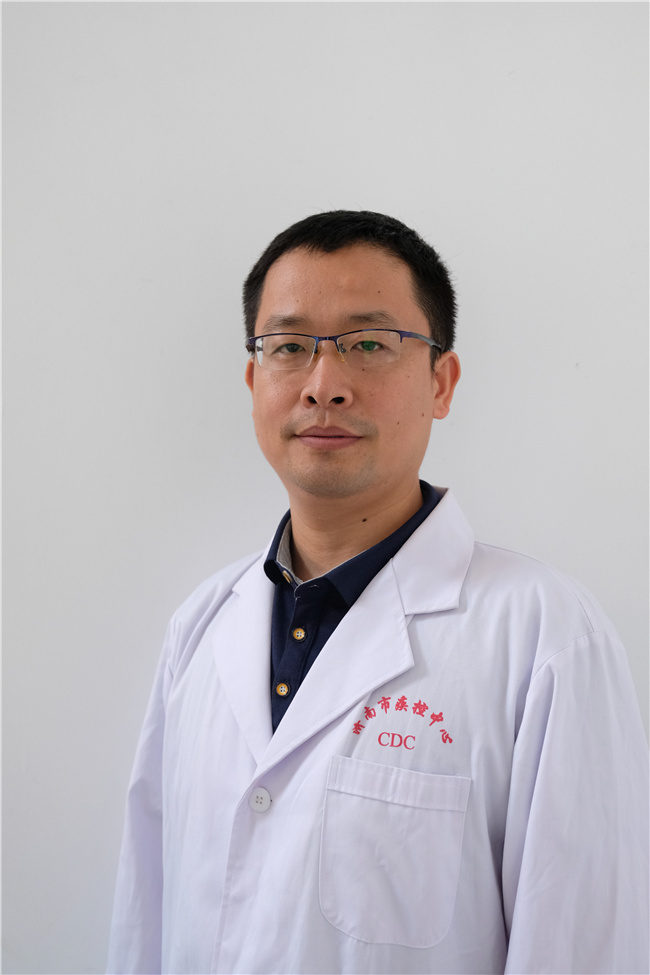

个人简介

王东,男,中共党员,博士研究生,现任济南市疾病预防控制中心病媒生物防制所负责人,兼任中华预防医学会媒介生物学及控制分会蝇类学组委员、山东预防医学会媒介生物学及控制分会常务委员等。

参加工作以来,率领团队以工带研、以研促工,工作期间主参研《家养宿主动物对长角血蜱分布和扩散的影响因素研究》等课题10项;在国内外专业期刊发表论文60余篇;主参编《卫生杀虫制品技术与研究》等著作8部;参与编写《幼儿园消毒卫生规范》等地方标准3项;已获批国家发明专利2项、实用新型专利18项。

社会兼职

中华预防医学会媒介生物学及控制分会蝇类学组委员

山东预防医学会媒介生物学及控制分会常务委员

山东省健康促进与教育学会消毒与病媒生物防制专业委员会常务委员

济南预防医学会病媒生物防制分会主任委员

山东省昆虫学会理事

山东大学研究生合作导师

中华卫生杀虫药械杂志编委

所获荣誉

山东省第十二次党代会代表

山东省优秀共产党员

新时代山东向上向善好青年

全省抗击疫情优秀志愿者

济南市抗击新冠肺炎疫情先进个人

济南市优秀科技工作者

济南市战疫英雄

(马俊伟、刘芳、景一鸣)