2024山东省高考分数公布之后,很多细心的考生会发现:曾经“高收费”的校企班在《招生指南》中非常少见了。而2023年仅省属本科高校各个专业合作办学的企业数量就有126家(含同一集团不同分公司)之多。

往年山东部分高校设置了校企合作专业,单列计划招生。由于现阶段山东省属高校校企合作专业已与普通专业统一了收费标准,校企合作专业不再单列招生计划了。

这样过去普遍收费8800的校企班,就告别历史舞台了。学费降低和普通专业一样之后,曾经有如过江之鲫的合作企业,还会把重心放在教育上吗?

百“企”争流的背后

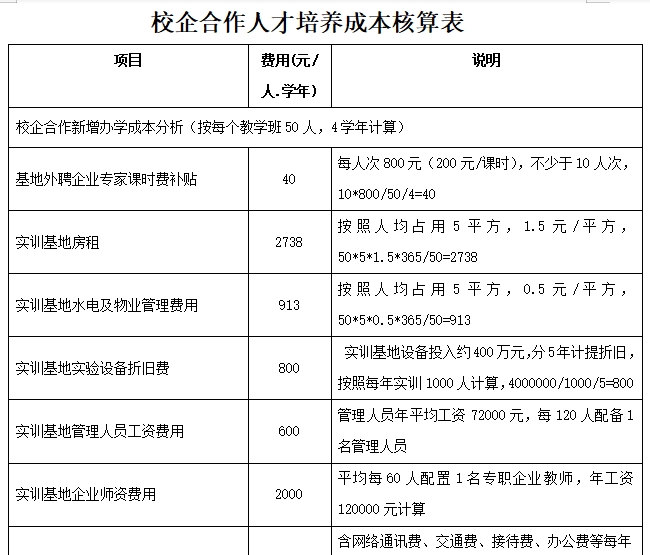

从一份企业办学的成本表中可以看出,在有单独实训基地和固定师资的情况下,校企合作专业生均成本在4000元左右。而在2024年之前入学的校企班学生,学费普遍有四成左右会分给到合作办学企业,在政策期内,企业基本上保持收支平衡。

某企业合作办学培养成本核算表节选

其中,涉足领域多的企业会和多家院多个专业校进行合作,招生过千人的企业也不在少数,这样每年就会带来400万的经营流水。而且这仅仅是开始,开展合作办学之后,很多有教育培训业务的企业会在校内发展高端培训、专升本、考证、出国留学等多元化业务,运营良好的公司每年校企业务板块收入过千万。

专升本、考证等传统的驻校招生模式门槛比较高、排他性很强,很多企业就瞄准了合作办学的契机,在落地校企班的同时,招生业务也随之铺开,相当于是互联网行业的“流量入口”。这也是很多企业宁愿降低分成比例也要和学校的重要原因。

部分合作企业为追求利益最大化,并没有固定实训场地、师资。后来在教育厅的调查中也发现存在通过委托外包或外聘临时教师方式开展教学,影响人才培养质量的情况。2022年出台的《山东省高等学校校企合作办学管理办法》就做了明确的说明和规范。

现阶段除了2024年前入学的存量学生,在没有新增的生源情况下,之前深度参与校企合作办学的企业都面临部门合并、业务调整的重大转型。

反思

之所以有上百家企业进军合作办学业务,和对利益的追逐是分不开的。

江苏省海门中等专业学校正高级教师、国家万人计划教学名师崔志钰在《校企合作,利益之外更有责任和使命》一文指出,无论政府还是学校,不可能在校企合作中给企业足够“心动”的利润,如果校企合作仍然停留在利益层面,注定举步唯艰。

当前较为成功的校企合作中,基本没有企业将校企合作目标定位于显性的利润追求的。校企合作要“向青草更青处漫溯”,还需要在利益之外寻求更多的共通点和契合点,最为关键的是打破利益之合的思维和行为禁锢,使校企合作由单纯的利益之合,迈上更高水平的责任之合、理念之合、使命之合。

校企合作1到3

如果以用人、就业为导向的订单班为校企合作1.0时代的话,某种程度上为应用型本科和高职院校解决实习实训、附加高学费的校企合作办学就属于一个过渡的2.0时代。

而产教更深度融合发展的3.0时代,已经在实际的教育教学过程中、企业的生产实践中悄然展开。

据报道,2023年京东物流与广州市财经商贸职业学校对口帮扶新疆疏附县中等职业技术学校,展开为期5天的农产品直播赋能培训,提升该校学生直播电商专业能力。

几乎就在援疆活动进行的同时,京东物流还与河南漯河职业技术学院,成功“牵手”。将企业在行业创新理念引入学校专业群建设中,建成高水平产教融合实训基地,形成一流双师型教师创新团队,提高院校人才竞争力,减少企业用人培养成本,实现校企双赢。不止上述两家院校,京东物流已与深圳技术大学、湖南工商大学、青岛职业技术学院、广东交通职业技术学院等百所院校开展合作。

这种合作自觉是良性互动循环的开始。不仅仅是单纯的从业务收入角度考量,企业想做大做强,要有源源不断提供的高技能人才。要有符合行业需求的高技能人才,就要打通产教融合的“最后一公里”。

企业通过为社会生产产品获得经济效益,高校通过向社会输送高素质技术技能人才获得社会效益,平衡彼此的利益关切是必要和重要的。

产教融合不能降低企业的经济效益,也不能降低高校的人才培养规格,这是合作的底线。在底线之上,无论是学校还是企业,都肩负相应的社会责任——促进当地经济社会发展。经济社会发展科技、人才缺一不可,高校有丰富的人力资源和深厚的技术优势,企业有技术、设备、市场方面的优势,双方优势很容易在社会责任的统领下找到契合点。

随着产业升级和经济结构调整不断加快,对高素质技术技能人才的需求加剧,以及政策和市场的双重加码,相信会有更多企业投身产教融合,朝着精准匹配、智能融合、社会责任的更新版本迈进。(景芳超)