他是患者眼中的中医大师,解疑难杂症于“望闻问切”间;他是学生眼中德高望重的老师,竭尽毕生精力传承中医;他是致力于养生学的研究者,对中老年人群保健颇有独到见解并运用到临床实践中。

首届全国名中医、全国老中医药专家学术经验继承指导老师、全国名老中医药专家传承工作室指导老师、“河南中医事业终身成就奖”获得者……是对毛德西坚守中医药临床六十余年“怀大医之心,行大医之道”的肯定。毛德西善用轻剂治危难之疾,已83岁高龄的他仍以行动践行着对中医的信仰和追求。

橘井杏林

多看一个患者比吃饭重要

河南省中医院,每周一到周三的早晨,还未到开诊时间,往往已有许多患者在毛德西的诊室外等待。这些患者中,不少都是从全国各地慕名赶来,长途跋涉只为获得毛德西的诊治。自开诊直到中午,虽然毛德西几乎不间断地接诊,但仍有不少患者轮不上叫号。

“外地赶来的患者多疑难杂症,还会带来很多过往病例,这类的患者诊治起来很不易。而且这些患者有可能是思量了、准备了很久才能来这么远的地方就医。看不完,我不忍心,尽量能多看就多看几个。”对于已过耄耋之年的毛德西,仍坚持每周坐诊三次,每次门诊日接诊的患者都远超正常门诊量,而多看一个患者也远比准点吃午饭更为重要,因此,他的午饭时间通常会在午后一两点钟。

这样坐诊的日子,几十年如一日。毛德西是中医内科专家,从医60余年来,他融汇各家之长,师古而不泥,“善用经方、不忘时方、积累验方”,形成了一套独特的临床组方,并在长期实践中总结出一系列“对药”和“三味方”,创新经验方百余首,不仅针对自己擅长诊治的心脑血管病和消化系统疾病,还涉及内科、儿科等领域。

毛德西先生为外国友人诊病

在长期临床实践中,毛德西总结出辨证论治“八要”,即:明理、识病、辨证、立法、拟方、鉴药、养生、思误。他坚持治病求本,临证善于攻补兼施、寒热并用,如治疗冠心病,以气阴两虚夹淤立论创五参顺脉方;治疗消化性溃疡,以脾胃虚寒夹滞立论,创安胃清幽方;治疗慢性肝炎,以清补淡渗立论,创肝达舒方等。近年来,他又致力于养生学研究,对中老年人保健颇有独到见解及实践。

熟悉毛德西的人都知道,他善用经方,开出的方子通常只有几味药,只需几块钱,且有良效。全国各地的患者中,许多是奔着他的经方而来,小柴胡汤、黄连阿胶汤、生脉饮等,这些经方也是他临床用的比较多的。“经方不仅药效好,而且经济实惠,他的方子通常只有几味药,只需几块钱,且有良效,最适合老百姓。”毛德西说:一张处方、巴掌见方,提起笔杆、量身定制,几味药、十几味药里却包含着生命的希望。

毛德西认为,来看病的大部分都是普通老百姓,生活不易,生病了就更加艰难,做医生就要多体谅。“让我记忆深刻的一次是2016年的一个患者,他看完病以后就伏在我耳边说他是卖了三袋麦子来找我的。我非常难受,这个患者是胃炎,我记得非常清楚,当时开的药七块八一副,拿着药方,他非常高兴。走到了门口又回头向我鞠了一躬。”毛德西表示,在临床中用药时,他一直坚持一个原则:药味少、疗效好、价格廉、副作用少。

当然,这只是毛德西60多年行医中的一朵浪花,有多少这样的病例,连他自己也记不清楚了。做医生,医术很重要,医德更重要。对毛德西而言,医德便体现在开出的每一张药方里,“能给老百姓看好病,才是真本事。”几十年里,这是毛德西对自己的要求,也是他给患者的承诺。不仅如此,毛德西也时常给年轻医生讲孙思邈的《大医精诚》篇,他希望每个医生都能用这样的态度从医,这才是“救死扶伤”的真义。

孜孜不倦

深厚的中医理论功底源自笔耕60载

五参顺脉方、安胃清幽方、肝达舒方……这些毛德西研制的药方,如今仍是河南省中医院临床应用药品。临床经验丰富,善于融汇新知,让他的医术获得了业内同仁与患者的一致好评。从医60余载,毛德西共发表学术论文300余篇,编著、出版学术著作20余部,出版中医养生科普著作6部。

“国医大师任继学先生曾说过‘不到六十不懂中医’,我只不过还是中医殿堂的入门人。”虽已逾耄耋,但毛德西不曾懈怠,始终坚持勤学、善思,仍保持着上午应诊,下午专心看书、写作的日常。“一日不看书,不提笔写点什么,就好像虚度光阴一样,食不甘味,卧不安席。”毛德西如是说。

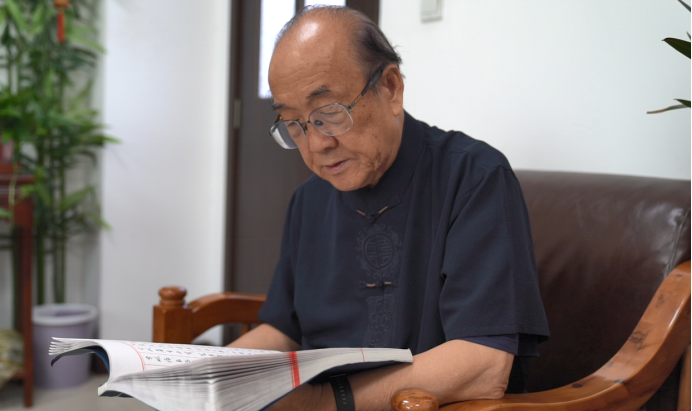

毛德西先生阅读古籍资料

这样的习惯,或与毛德西的求学经历密不可分。1959年,爱好文学的毛德西阴差阳错考入河南省卫生厅中医学徒班学习。幸运的是,师从名家的经历让他终身受益。“我的老师——张文甫先生为六代世医,对经典与历代医家如数家珍。初拜老师,就被要求背会‘四小经典’,即《汤头歌》《药性赋》《濒湖脉诀》《医学三字经》。那时天气已冷,窗户四面透风,晚上冷风吹的飕飕响,几个学生就围着被子看书,两个多月终于背会了。”毛德西回忆道,熟背经典让他的中医学习之路越来越顺畅。现在的他不仅能背诵许多经方和时方,还记录了许多民间验方、单方,在遣方选药时,常能随手拈来,运用自如。

毕业后,经过十几年的临床实践,越是在中医理论与临床实践的结合上有所收获,毛德西越感到,只有不断深造学习,才能使自己得到升华。于是,经过推荐,他于1980年远赴北京进修学习,在中国中医研究院西苑医院见到了久负盛名的岳美中、方药中、时振声、王占玺等中医专家,并跟随他们出门诊、查病房。“老专家们高尚的医德医风、深邃的学术理念,丰富的经验、入微精细的诊治,以及对年轻人循循善诱的学风,对我启发很大。”每念及此,毛德西总是会感慨道,在北京的进修学习是他从医道路上的转折点,明白中医该如何提升——怎样读经典、怎样临床、怎样思考,足以终生受益。

作为首批接受中医系统学习的中医人之一,毛德西通过多年的中医学习,熟读历朝历代的中医典籍,积累了非常深厚的中医理论功底,同时遵循时代更替,注重从临床中学,边读书,边临证,为日后传承、发展中医打下了坚实的基础,也使得他在中医事业上取得了令人瞩目的成就,尤其在中医经方上有着非常独特的认识和理解,并最终形成了一套独特的临床组方。

在毛德西看来,要想开出小而精且疗效好的方子,没有捷径,必须熟记经典,又不可固守经验,要坚持辩证思维,因人、因时、因地治疗,结合个体病证,选用最合适的方药。也因此,毛德西对遣方用药非常重视,他的临床处方用药,不论经方、时方、验方,以效为期,“药材讲求道地,以阿胶为例,它被称之为补血上品,当选阿胶真品。用药贵‘量’,重主药兼顾药性,此外,需注重剂型,煎服应各有专法,方可保证最优药效。”毛德西说道。

薪火相传

肩负起传承创新发展中医药的重任

“莫言大道人难得,自是功夫不到头”,如果说坚持看病读书,是毛德西追求大道的方法,但对“道”的思考也让他更关注中医文化的传承。中医文化博大精深,如何传承、创新、发展,让其散发出经久魅力,为更多人疗愈疾病痛苦?是他一直思考的问题。

坚持中医的整体思维体系,坚持中医辨证论治体系,坚持开方君臣佐使、结构严谨,坚持多经方、“惠民方”,坚持以临床疗效为考核标准……几十年来,毛德西不仅身体力行,让中医的生命力焕发出更强活力,更让中医薪火传递,鼓励、支持年轻一代“中医人”,助力他们成为了中医的“铁杆粉丝”。

“我自愿拜首届全国名中医毛德西先生为师,学习并继承先生的学术思想与临床经验,传承中医药文化,为人类健康作出积极贡献……”今年8月13日,毛德西收徒仪式在郑州举行。其实,早在2012年,河南省中医院就成立了毛德西名医工作室。为了鼓励年轻人“读经典、拜名师”,古稀之年的毛德西亲自带领学生南下北上,拜访多名国医大师,并认真书写拜访笔记,撰写总结大师们的学术思想和临床经验。

毛德西自1994年开始承担研究生导师工作,在2006年被聘为国家第三批老中医药专家学术经验继承工作指导老师。作为老师,他备课从不马虎,重复的课程,每年都要增加新的内容,讲解一些新的观点和思路。“毛老师对于学术问题都是一丝不苟,对我们的指导也是从一点一滴入手,一张处方、一味药物,都讲解得清清楚楚。”毛德西的学生们至今都记得跟随老师学习时的各种细节。而如今,由毛德西带教的不少学生都已是各自领域的技术骨干。

大医精诚,诚如斯人。从青春年少到耄耋老人,毛德西在坚持治病救人、传承中医的道路上从未停歇,“人生很短,只要尚有余力,我愿在岗位上为更多患者服务。对我而言,再多的荣誉都不及做好百姓的医生更有价值!”毛德西说。(来源:大众网)