人物小传:李运伦,男,54岁,山东枣庄人。山东省中医院心血管病中心主任、二级教授、主任医师、博士生导师。1986年考入山东中医学院。1994年硕士研究生毕业留校,从事医教研工作。国家卫生健康突出贡献中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、全国优秀中医临床人才,山东省“泰山学者”特聘专家,山东省有突出贡献的中青年专家、山东省名中医药专家、山东省优秀研究生指导老师、山东省青年科技奖获奖者、山东省优秀科技工作者、山东省突出贡献博士后合作导师、山东省高等教育重点学科首席专家、山东省卫生系统中青年重点科技人才。主要致力于《中医内科学》教学、中医心系疾病的临床诊疗和中西医结合防治高血压病的科研工作。

仲夏日清晨,濛濛细雨中,记者前往山东省中医院惠民楼,采访心血管病中心主任李运伦。

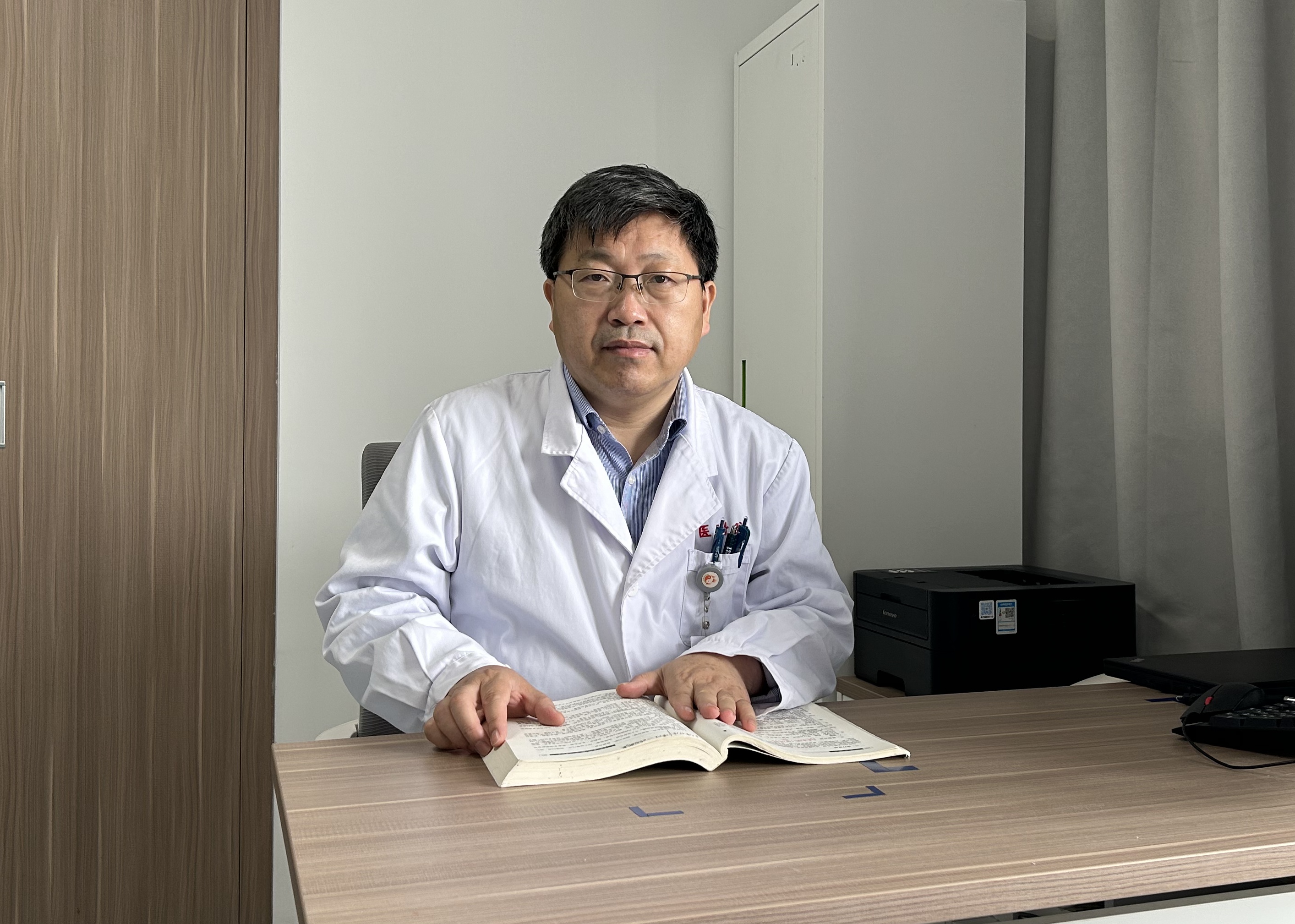

走进科室时,穿白大褂的医生们已开始了一天的忙碌。一桌、一椅、一橱、一沙发,在狭小的办公室里,李运伦温文儒雅,渊博谦和,微笑着讲述他的“励志史”……

从医29年,以“悬壶”之心,“铸镜”之术,精进医疗技术,诊治患者不计其数;敬畏时间,锐意探索,提高科研创新能力,在高血压病中医病机理论、诊疗方法、中药制剂、生物学机制和风险管控等方面,不断取得重要理论创新和技术突破。

科研、教学、医疗……每天的工作都安排得满满的,他二十年如一日,一步步践行着“愿将人病犹己病,救得他生是我生”的初心理想,书写着贡献学科发展、攀登心血管病科研高峰的奋斗史。

从医师承,改变人生轨迹

平凡的人生也有不平凡的故事。

李运伦出生于枣庄,中学是在滕县第八中学、滕州第一中学渡过的,1986年考入山东中医学院。

1994年,李运伦研究生毕业,因其成绩优秀,经过导师推荐留校,此后一直从事医教研工作,逐渐形成卓有特色的学术思想,积累了丰富的临床经验,治疗心血管多发病、疑难杂症游刃有余。

他说选择从医道路,其实是误打误闯。他没有医学背景,也没有先师指引,就是一个毛头小伙,在不经意间闯入了医学殿堂,从此一发不可收拾,他在中医学海洋里畅游,探索医学宝藏和未解之谜。

李运伦是幸运的。在求学从医的重要阶段,他遇到了影响他一生的良师益友,也使他改变了自己的想法和人生。

读硕士师从刘持年教授,刘教授是方剂学、中医内科学大家,古籍经典张口就来,甚得中医精髓。课余,他常往刘老师家里跑,一待就是半天,老师给他“开小灶”,这样的生活直到研究生毕业。他说,好多东西都是这样跟老师学的,老师对中医的掌握、临床科研的把握、对方药的理解,觉得一辈子也学不到老师那份儿。

读博士师从丁书文教授。丁教授是78届研究生首届全国名中医。丁教授严谨务实、一丝不苟,那种孜孜不倦的探索求是、科研创新精神,令人赞叹不已。李运伦说:“这对我影响很大。我爱人都说,跟着丁老师读博,慢慢地你把自己做起来了。”

“跟高云老师上临床,高老师是老中医,那种慈善、亲和,像家人一样,带学生、耐心看每一位病人,印象太深了。还有刘持年教授,平时跟他交流最多,刘老师热情真诚,总是倾囊相授。”李运伦如数家珍,感叹课堂学的都不如从老师那里了解的东西多。

“多读书、勤临证、善思考”。老师的谆谆教导,李运伦铭记于心,成为前进道路上克服困难的源动力。

回忆这段经历,李运伦颇有感慨:“古之学者必有师,机缘际会,我得到了名师指点,受用终生。”

唯善是尊、唯真是用,集腋成裘、稳步前行。攀登路上不懈怠,蓦然回首,群峰已在身后缥缈处。

潜心科研,砥砺创新结硕果

2023年6月20日,在山东省科技创新大会上,李运伦从省领导手中接过山东省科技进步奖一等奖证书,他主持完成的“基于阳气亢逆创新病机的高血压病证结合诊疗体系的建立及转化应用”项目斩获殊荣。

高血压病是各年龄阶段人群的常见病。传统中医学观点认为,肝阳上亢是高血压病的重要病机,治疗上多从滋阴潜阳入手,获得了一定的疗效,但在临床应用过程中发现,上述观点并不能涵盖高血压病机全部。

李运伦着眼中医心系疾病领域,选定以高血压病为示范病证结合诊疗体系的建立与转化应用,以及基于气血失和病机的稳定型冠心病病证结合诊疗体系的建立与转化应用为科研方向。

继承学科50余年的积累,他带领团队从高血压的基础、临床、转化、慢病管理模式展开,以临床证据和科学实验为依据,潜心科研,不断丰富发展学科理论学说,赋予肝阳上亢新内涵,提出了高血压病“阳气亢逆”新病机理论。

“新的病机理论,指导科学研究向更深入的方向发展;继而建立相关的诊疗方案,形成共识指南,不仅对本学科对其他学科的发展,也具有重要的指导价值。”李运伦说。

围绕创新理论,李运伦主持建立了多学科融合的高血压病阳气亢逆病机理论研究平台,逐步形成了理论创新、治法、预防、临床治疗方案及作用机制、新药研发、关键技术装备研发等全链条研究体系。

运用现代科学技术,梳理、验证特色病种诊疗方案,建立了高血压“病证结合+五维信息融合”的诊疗体系;在此基础上,发布共识指南,规范临床实践,形成的诊疗体系在省内外27家三甲医院及266家基层社区医疗机构广泛推广。

“科研不是一蹴而就的,它更像滚雪球,一点点的积累,不断滚动变大。好多东西都是一步一步的、往前走逐渐明朗起来的。”李运伦说。

在新理论指导下,他们不断筛选、优化处方,研发了藤菔降压片、钩藤玄参颗粒、玄参益肾合剂等医疗机构制剂,通过临床实践,疗效确切。

每一步都是一个新的开始,每一次的蜕变也都是一次提升的过程。

“科研要甘于‘十年坐的板凳冷’,其间也会发现很多乐趣。我记得有一次染出了一个特别漂亮的细胞蛋白骨架表达图,就欣赏的不得了。”李运伦说。

“拿到几项国家基金代表了你的实力”。近年来,李运伦先后主持国家自然科学基金项目8项、山东省自然科学重大基础研究计划项目1项、山东省重大科技创新计划(合作)1项、其他省部级课题16项,主持研究成果获山东省科技进步一等奖1项、二等奖1项、三等奖4项,获中国中西医结合科学技术二等奖1项、三等奖1项,研制共识指南3项,授权发明专利7项,开发医疗机构制剂4个品种,发表SCI期刊源论文50余篇,出版专著2部。

患者至上,医以济世为民

医之为道,非精不能明其理,非博不能致其得。

李运伦擅长中医、中西医结合治疗高血压、冠心病、心律失常、心肌炎、心肌病、慢性心脏瓣膜病和心衰等心血管病,以及更年期综合征、“三高”等疾病,在高血压、高血脂、高血糖,头痛、眩晕、心悸、胸痛、心衰和亚健康等中药及膏方调理等方面,积累了丰富的临床经验。

“行医不能只看人的病,更要看病的人,把辨体、辨病、辨证结合起来。”他说,要给每个病人多争取点时间,尤其一些疑难杂症,要问得仔细一些,以充分的解释力为前提。

几天前,一位面色无华、微泛血色的中老年人坐在了李运伦的对面。两个月前这位患者找到李运伦时,虚弱得几乎不能走路。现在,不仅走路稳了,还能端起一盆水。

这位患者56岁,心脏搭桥术后,乏力伴双下肢酸胀1年余。李运伦辩病辨症认为,虚劳病名首见于《金匮要略﹒血痹虚劳病脉证并治》,治疗重在温补脾肾。以扶助正气为原则,以益气健脾、温经散寒为法,并加以行气活血之药,尤为奏效。

李运伦临床收治的病人以常见病居多,其中高血压病例约占1/3。对原发性高血压,他劝说调整生活习惯,必要时中药调理;长期服用西药不合理的,给予调加中药,把西药用量减下来;对老年人大把吃降压药,调加中药稳定血压,继而伴随的症状也消失了。

中医被认可,关键靠疗效,靠原创的理论体系。

73岁的赵大爷因“反复发作头晕头痛20年,加重1周”前来就诊,西医诊断高血压病、后循环障碍,间断服用复方罗布麻片,复方降压片,血压控制不佳,症状时轻时重。李运伦结合“阳气亢逆”病机理论,辩证分析患者年老体衰,肝肾亏虚,肝肾阴液亏损,阴不制阳、亢阳上扰。治疗以潜降亢阳、滋养阴液为法,用天麻钩藤饮加减而效,后复加桑寄生巩固,续以杞菊地黄丸口服,1月后回访,偶有眩晕、头痛,症状轻,余无不适。

“患者的心理、情绪状况,在疾病的形成、发展演变,乃至康复进度及预后都有很大影响。”李运伦说。

他经常遇到棘手病例。有个病人大热天戴着帽子、裹着厚外套来看病,他怕冷,焦躁不安。对待这样的病人,李运伦很谨慎:“我会跟他说,咱们慢慢来,容我想想办法。”他常常跟着病人一起着急,几乎没有周末假日概念,查病理、找资料,探讨病例。

看病这种事,恁凭医学大家也难包治百病。很多时候他不断反思、查文献,看还有没有更好的方子。

李运伦存了很多病人的信息,经常一对一追踪病情,方药效果好就在当地抓药继续吃;非要来复诊的,也提前把病情、药方、药效理清楚;对患者发来的信函,他都要尽可能回复。

勇于担当,打造一流学科

作为山东省中医院心血管病中心的学科负责人,李运伦勇于担当、改革创新,在发挥国家级、省级重点专科提供优质高效医疗服务的责任之路上,他每一步都走得很踏实。

这些年来,他对学科建设发展倾注了大量心血和情感。他说,今天的发展成就,凝聚着心血管病科一代代人的艰辛探索和不懈努力,我不仅有责任让衣钵传承好、让学科发展延伸,更有责任锚定未来、创造新的历史。

如上所说,如下便是注脚。

作为科室主任,李运伦历来重视传承与创新,坚持医、教、研协同发展,不断深拓专业领域,积极参与高血压病国家中医临床研究基地、中医心病学区域中医诊疗中心,以及山东省中医心脑血管疾病临床医学研究中心建设,聚力打造“讲台上有声音,医疗上有成就,人才上有建数,学术上有成果,杂志上有文章,社会上有影响”的一流科室。

在硬件提升方面,近年科室拓展了一个病区。在临床治疗和服务质量上,与原来比发生了脱胎换骨的变化,围绕难治性高血压诊治、复杂冠脉介入治疗、心力衰竭的诊治与康复,以及心脏重症的诊治方面,均取得了丰硕成果。

强学科、谋发展,人才是关键。科室不遗余力实施人才培养工程,在心血管疾病领域,打造形成以“全国名中医、泰山学者”等领军人才为核心、创新团队为骨干的学科团队。

向外拓展育人才,柔性引进名医、博士等高层次人才;每年外派6-7人到学科排名全国前几的医院进修、轮训,有条件的送学读更高学位;利用学会平台交流,学习各地先进经验;同时,设法邀请老一辈知名专家前来讲座。

向内挖潜升动力,利用医、教、研实践平台实施传帮带,比如科研,从方向、选题、设计、循证等环节手把手帮带;积极培树骨干尖子,让各个年龄段、各个细分专业都有“头雁引领”。

目前,科室拥有全国名中医1名,“泰山学者”特聘专家2名,执业医师51人,团队平均年龄39.92岁,40岁以下成员占比64.71%。科室团队被授予“山东青年创新突击队”称号,科室连续三年获评“中国中医医院最佳研究型专科”荣誉。

深耕医学,践行仁心仁术;勇攀高峰,不负生命重托。在李运伦眼里,当医生、做科研,走多远都不能忘了治病救人这个初衷,他希望发挥好省内中医治疗心血管病“龙头”科室作用,学科在国内中医界要占有重要的一席之地。

(贾少华,图片由山东省中医院心血管病中心提供)